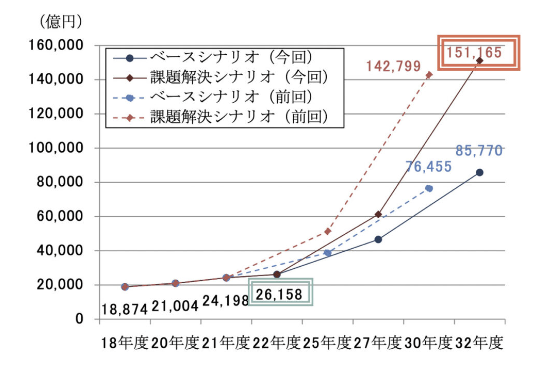

メルカリやAirbnbをはじめとするシェアリングエコノミーの市場規模は2022年度時点で2兆6158億円を超え、2032年度には15兆1165億円にまで拡大することが予測されています。

このような注目の高まりもあいまって、今後シェアリングエコノミーへ参入しようと検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、なかにはシェアリングエコノミーがどのようなビジネスモデルなのか知らない方もいらっしゃるでしょう。

そこで、本記事ではシェアリングエコノミーのビジネスモデルや注目されている理由、種類やサービス事例などを詳しく解説します。今後シェアリングエコノミーへ参入される方に向けて、参入のメリットも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

シェアリングエコノミーのビジネスモデルとは

シェアリングエコノミーは、個人が所有するモノや空間などを、必要とする人へ提供したり貸し出したりするサービスです。

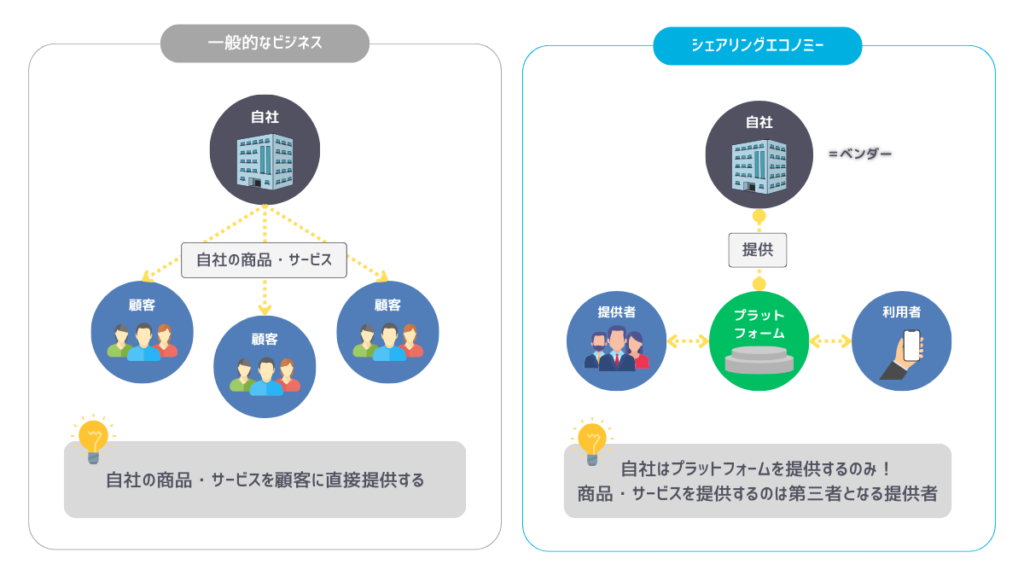

従来は企業から消費者へ、もしくは企業から企業へ商品・サービスを販売するBtoC型やBtoB型のビジネスモデルが主流でした。しかし、シェアリングエコノミーは、個人と個人が取引するCtoC型のビジネスモデルがほとんどです。

シェアリングエコノミーそのものを提供するベンダーは、モノや空間などを所有する「提供者」とその「利用者」をつなぐマッチングプラットフォームを提供します。

ベンダーは提供者や利用者から手数料を徴収したり、プラットフォーム内に掲載する広告料などを徴収したりして利益を生み出しています。例えば、メルカリでは出品した商品が売れたときに発生する販売手数料がベンダーの利益となります。

このように、シェアリングエコノミーはモノや空間などを提供する「提供者」、それを利用する「利用者」、提供者と利用者がつながるプラットフォームを提供する「ベンダー」の3者で成り立っているビジネスモデルです。

では、なぜCtoC型がメインのシェアリングエコノミーが注目されるようになったのでしょうか。注目されている理由や市場規模について詳しくみていきましょう。

シェアリングエコノミーが注目されている理由

シェアリングエコノミーが注目されている理由には、現代の価値観とシェアリングエコノミーの仕組みがマッチしていることが挙げられます。

継続的な景気の低迷により節約志向が高まったこと、環境保全や持続可能性を意識する人が増えたことなどによって、モノを「所有」するより「共有」しようとする考え方が浸透してきました。

また、共働き世帯の増加や働き方の多様化によって、家事を外注したり副業を始めたりするなどの需要も増えています。

このように変化しつつある価値観とマッチしたのがシェアリングエコノミーです。シェアリングエコノミーでは新しいモノを購入し所有するのではなく、必要なタイミングだけ借りたり中古品を捨てずに必要とする人に譲ったりするなどの仕組みが採用されています。

また、家事スキルやビジネススキルなどのスキルを簡単に共有できるシェアリングエコノミーも登場し、格安での外注や人材調達が可能となりました。

このように、現代の価値観とシェアリングエコノミーの仕組みがマッチしたことで需要が高まり、注目されるきっかけとなったのです。

シェアリングエコノミーの市場規模は拡大傾向

シェアリングエコノミー協会が情報通信総合研究所と共同で実施した調査によると、2022年度時点でのシェアリングエコノミーの市場規模は、2兆6158億円だったことが分かりました。2032年度には最大15兆1165億円にまで拡大すると予測されています。

また、2018年度から2022年度にかけての成長率はほぼ横ばいで、2桁前後の成長率を維持しています。

このように、シェアリングエコノミーの市場規模は現在だけでなく、今後も長期にわたって拡大することが予測されているため、これからの参入でも決して遅くありません。

出典:一般社団法人シェアリングエコノミー協会「【シェアリングエコノミー市場調査 2022年版】市場規模は過去最高の「2兆6,158億円」を記録し、2032年度には「15兆1,165億円」に拡大予測。」

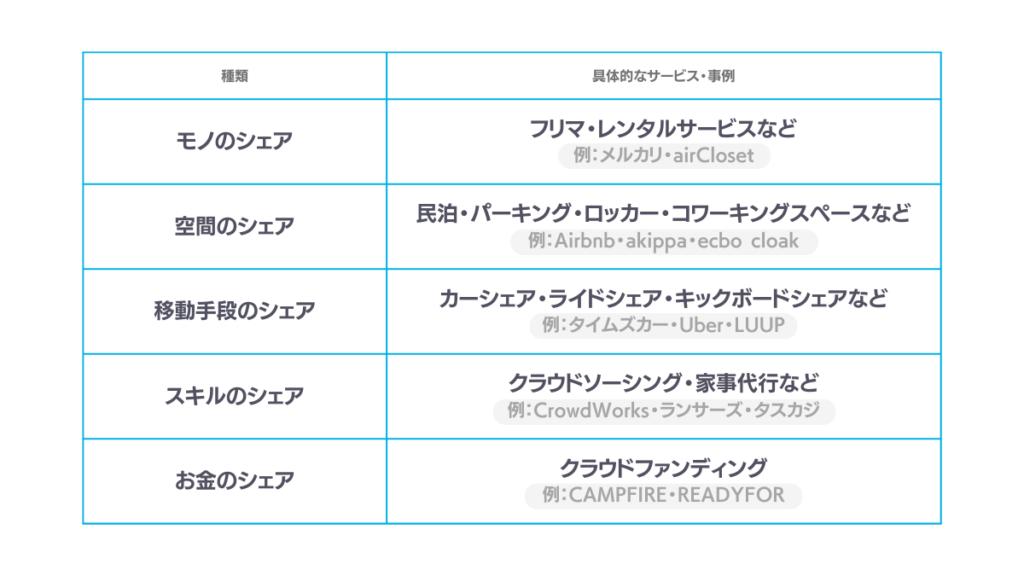

シェアリングエコノミーは5種類に分けられる

シェアリングエコノミーは大きく以下の5種類に分けられます。

- モノのシェア

- 空間のシェア

- 移動手段のシェア

- スキルのシェア

- お金のシェア

それぞれの種類にどのようなサービスがあるのか、表にまとめましたので、参考にご覧ください。

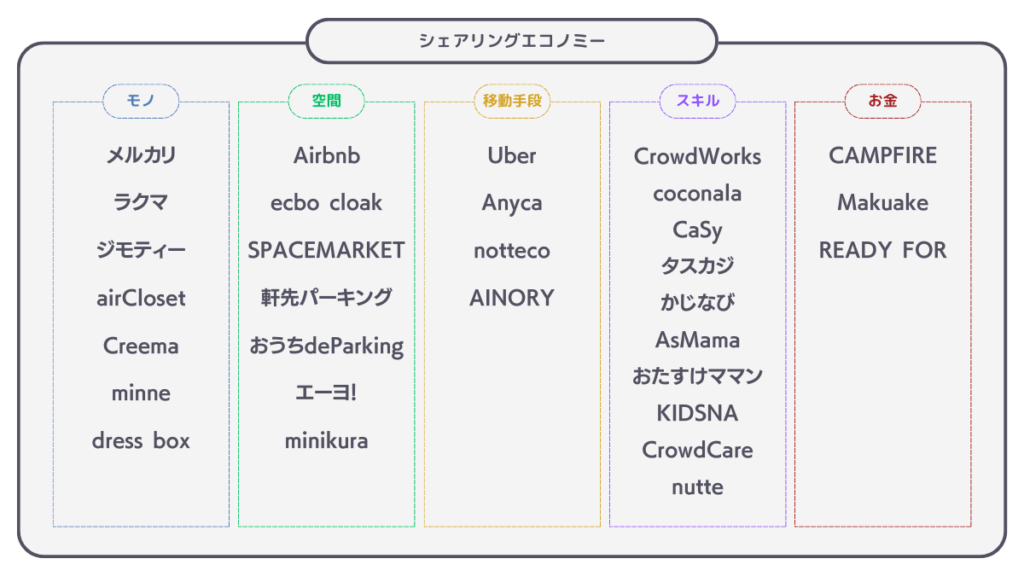

【一覧】シェアリングエコノミーのサービス事例

シェアリングエコノミーは上記の一覧表にある通り、すでに多くのサービスが提供されています。

上記のなかでも代表的なサービスをいくつか詳しく解説します。

モノのシェア|メルカリ

出典:株式会社メルカリ「メルカリ」

モノをシェアするシェアリングエコノミーとして代表的なメルカリは、不用品を簡単に売買できるフリマサービスです。出品・購入・ユーザー同士のやり取りすべてがスマホひとつで完結するという手軽さから、高い人気を誇っています。

従来のフリマサービスでは、取引相手と個人情報を共有しなければならず、「適切に支払が行われるか」「偽物が届かないか」といった不安も残ることから、利用を控えるユーザーも少なくありませんでした。

そこで、メルカリはユーザーの不安を解消するべく、個人情報を共有せずに取引できる「メルカリ便」や、取引完了まで支払金をメルカリ事務局が預かる仕組みなどを採用しました。この独自の機能や仕組みを採用したことが、多くのユーザー獲得につながったといえます。

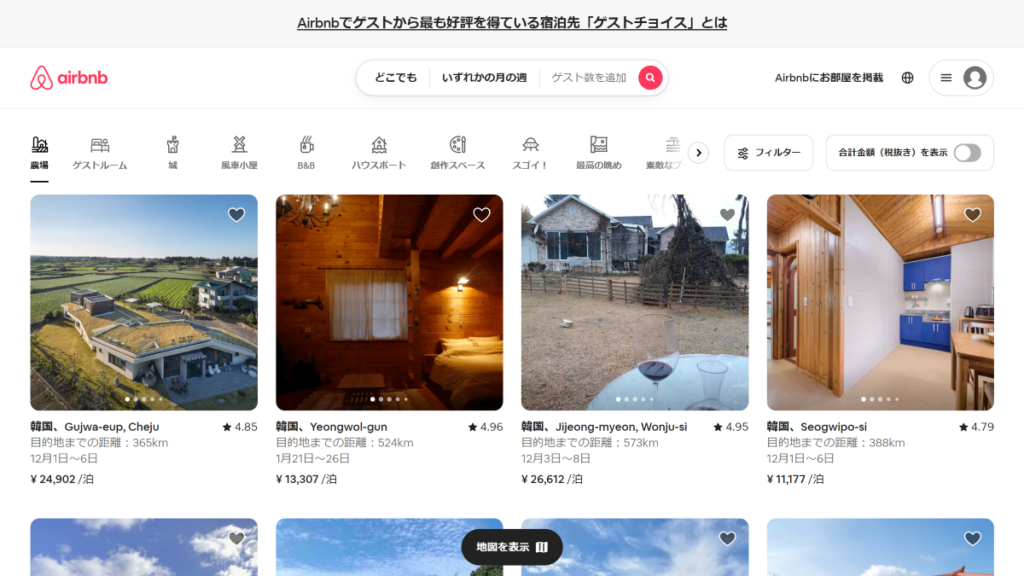

空間のシェア|Airbnb

出典:Airbnb, Inc.「Airbnb」

Airbnbは、個人が所有する空き物件を宿泊施設として貸し出す民泊サービスです。

物件の提供者は普段利用しない物件を貸し出すだけで、宿泊料金を収入として得られるため、物件の家賃や維持費の負担を軽減できます。

利用者は一般的なホテルや旅館に比べて格安に宿泊できたり、一般的な宿泊施設にはなかなかない一軒家に宿泊できたりといったメリットが挙げられます。

このように、Airbnbでは提供者と利用者が互いに恩恵を受けられることから、現在では220以上の国や地域で利用されるサービスへと成長していきました。

また、Airbnbでは地方をはじめとする宿泊施設の少ないエリアでも物件が提供されているため、地方の活性化にも貢献している点が特徴です。

移動手段のシェア|notteco

出典:アディッシュプラス株式会社「Notteco」

nottecoは、「安く移動したい人」と「ガソリン代や高速代などの移動費を節約したいドライバー」が相乗りで移動するシェアリングエコノミーです。

現在は無料で提供されており、必要となる費用は移動にともなうガソリン代や高速代のみで、ドライバーも含む同乗者全員で割り勘するため、格安で移動できるというメリットがあります。

また、同じ目的地の人同士で同乗するため、スポーツ観戦やライブイベントなど、同じ趣味を持つ人が集まることも多く、コミュニケーションをとりながら楽しく移動できる点も魅力です。

スキルのシェア|CrowdWorks

出典:株式会社クラウドワークス「クラウドワークス」

CrowdWorksは、あらゆるスキルをシェアできるクラウドソーシングサービスです。受発注できる仕事内容は、デザイン制作・Webサイト制作・記事作成・データ入力など、多岐にわたります。

個人同士だけでなく、スポットで人材調達をしたい企業が利用するケースも多くみられます。

働き方の多様化によりテレワークが一般化しつつある現在、本来通勤していた時間を活用して副業したり、家事や介護をしながらスキマ時間で仕事をしたりするといった働き方を選ぶ人が増えてきました。

このようなニーズと、在宅かつ短時間でできる仕事をメインに取り扱っているCrowdWorksの仕組みがマッチしたことで多くの利用者を獲得しています。

お金のシェア|CAMPFIRE

出典:株式会社CAMPFIRE「CAMPFIRE (キャンプファイヤー)」

CAMPFIREは、国内最大級のクラウドファンディングサービスです。これまで8万4,000件以上のプロジェクトが立ち上がり、1000万人以上のユーザーから計800億円以上の支援が生まれています。

CAMPFIREでは、個人・企業・NPO・大学・地方自治体などが立ち上げたさまざまなプロジェクトが掲載されており、1度だけではなく毎月の継続的な支援を募ることができる「CAMPFIREコミュニティ」は、CAMPFIREならではの仕組みです。

また、銀行振込・コンビニ支払・クレカ支払・キャリア決済など、多種多様な決済方法に対応しており、ユーザーの利便性を高めたことで利用者獲得につながっています。

シェアリングエコノミーに参入するメリット

シェアリングエコノミーに参入するメリットには以下の2つが挙げられます。

- 自社商品・サービスを新たに開発する必要がない

- 社会貢献につながる

それぞれのメリットについて1つずつみていきましょう。

自社商品・サービスを新たに開発する必要がない

シェアリングエコノミーの多くは、個人がすでに所有しているモノや空間などを提供するため、ベンダーは自社商品・サービスを新たに開発する必要がありません。ベンダーに求められるのは、提供者と利用者をつなげるためのプラットフォームです。

新たに商品・サービスを開発するには、膨大なコストや長期にわたる開発期間が必要となる反面、プラットフォーム構築は最短1か月程度~で開発できます。

低コストかつ短期間でプラットフォームを構築したい場合は、ノーコード開発がおすすめです。コーディングの必要がないため、IT知識を有した人材でなくても開発を進められます。

実際に、ノーコード開発によって約1か月でリリースまで至ったマッチングプラットフォームも存在します。

社会貢献につながる

シェアリングエコノミーの仕組みは社会貢献につながる面も多く、社会貢献をしている企業として認知度向上や信用獲得などのメリットも得られる可能性があります。

例えば、nottecoでは同じ目的地の人が1台の車に相乗りして移動するため、排気ガスの抑制につながっています。また、Airbnbでは宿泊施設の少ない地方にも物件が提供されているため、人を呼び込み、地域を活性化させるきっかけともなるでしょう。

このように、シェアリングエコノミーを提供することが社会貢献につながるというメリットもあります。

まとめ

シェアリングエコノミーは、個人が所有するモノや空間などを、必要とする人へ提供・共有するCtoC型メインのビジネスモデルです。

シェアリングエコノミーそのものを提供するベンダーは新たに商品・サービスを開発する必要がなく、提供者と利用者をつなげるためのプラットフォームさえ構築できればビジネスをはじめられます。

ノーコード開発を採用すれば、商品・サービスを開発するより大幅にコストを抑えることも可能です。今回紹介したサービス事例などをもとに、シェアリングエコノミーへの参入を検討してみてください。