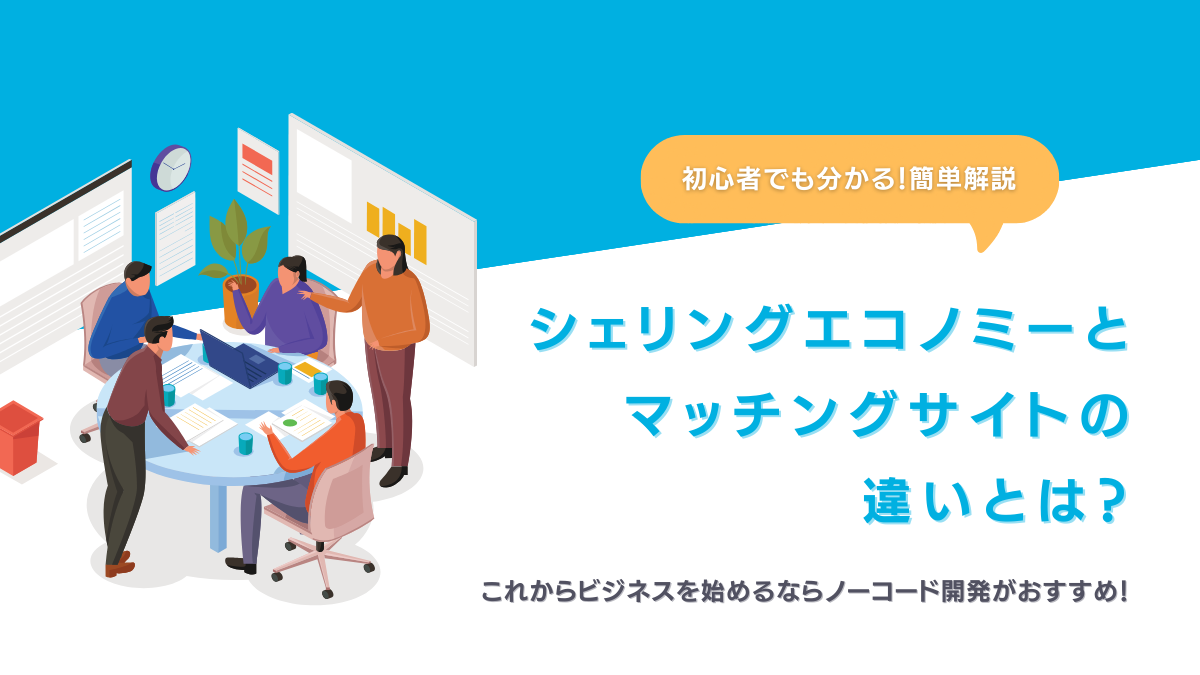

- 「シェアリングエコノミーとマッチングサイトって何が違うの?」

- 「そもそもシェアリングエコノミーって何?」

- 「シェアリングエコノミーの市場は今後どうなるの?」

このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。シェアリングエコノミーとマッチングサイトは似ているようで、厳密には異なる意味を持ちます。

そんなシェアリングエコノミーとマッチングサイトについて、本記事ではそれぞれの概要と2つの違い、事例・課題・今後の動向まで詳しく解説します。

これからシェアリングエコノミーを開発しようと検討している方に向けて、おすすめの開発方法も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

シェアリングエコノミーとマッチングサイトの違い

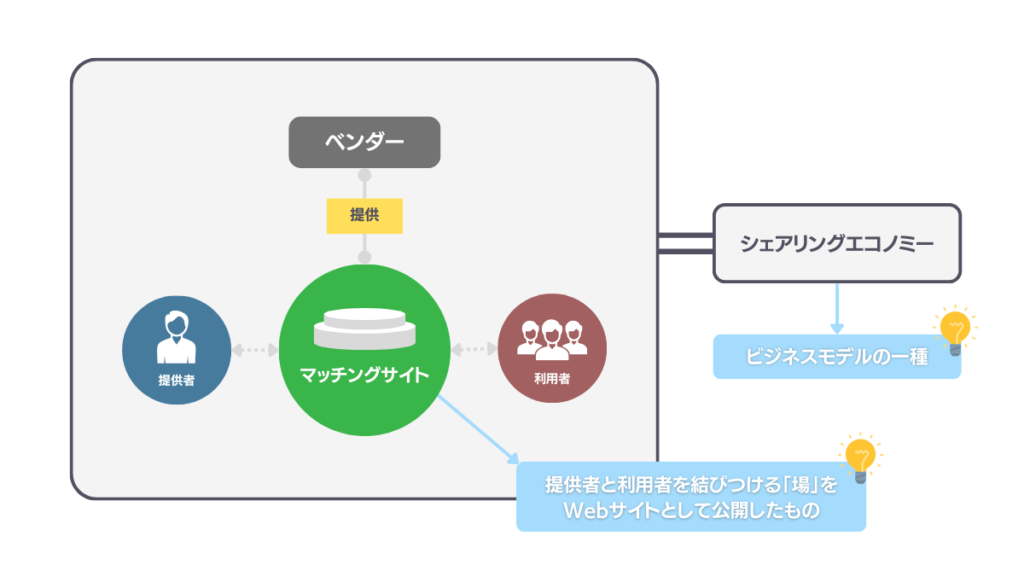

「ヒトとヒト」や「ヒトとモノ」など、提供者と利用者を結びつける場となるのがマッチングサイトであり、マッチングサイトを通じたやりとりで金銭が発生するものをシェアリングエコノミーといいます。

シェアリングエコノミーはビジネスモデルの一種であり、ヒト・モノ・スキル・空間などを共有するサービスのことです。

そして、シェアリングエコノミーをビジネスとして成立させるには、ヒトやモノ同士を結びつける場が必要となります。

この場のことを「マッチングプラットフォーム」と呼び、マッチングプラットフォームをWebサイトとして公開したものがマッチングサイトです。

例えば、クラウドソーシングサービスとして有名な「CrowdWorks」は、スキルを持ったヒトとスキルを必要とする企業や個人を結びつけるマッチングサイトを提供し、ベンダーは利用者から手数料を受け取ることで利益を得るシェアリングエコノミーのひとつです。

シェアリングエコノミーとマッチングサイトの違いを深く理解するために、それぞれの概要についても詳しくみていきましょう。

シェアリングエコノミーとは

シェアリングエコノミーとは、マッチングプラットフォームを通じたやりとりによって、金銭が発生するビジネスモデルを指します。

主な収益モデルは、利用時に発生する手数料を利益とする「手数料モデル」と、一定期間に対する一定額の利用料金を利益とする「サブスクリプション」の2つです。

例えば、フリマサービス「メルカリ」では手数料モデルを採用しており、不用品を売りたい人と必要な人を結びつけ、ベンダーは取引成立時に販売者から商品価格の10%を販売手数料として受け取ります。

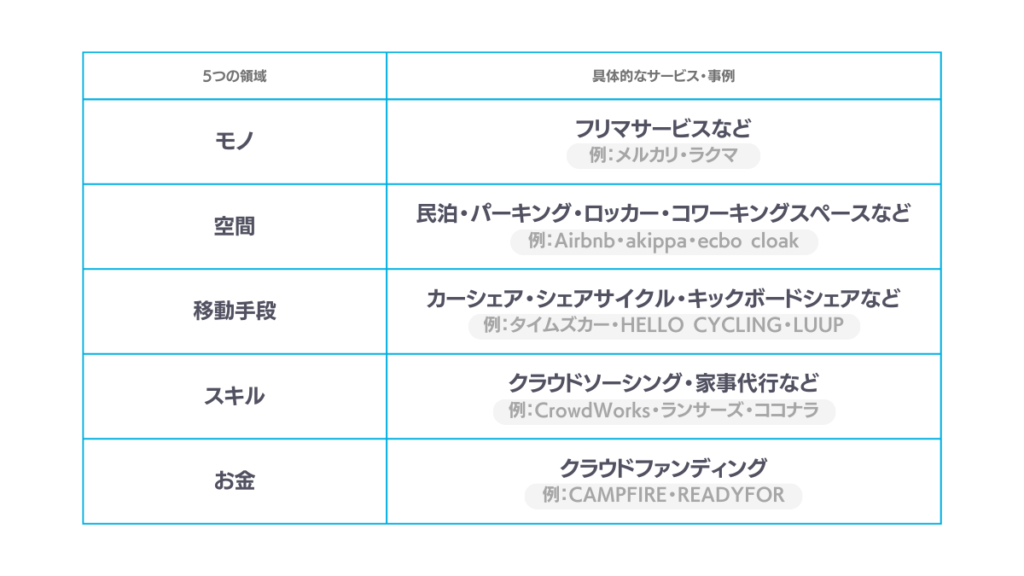

このように、メルカリはシェアリングエコノミーのなかでも「モノ」を共有するサービスですが、シェアリングエコノミーはモノを含む5つの領域があります。5つの領域とそれぞれの領域におけるサービス事例について詳しくみていきましょう。

シェアリングエコノミーにおける5つの領域と事例

シェアリングエコノミーには、以下5つの領域が挙げられます。

- モノ

- 空間

- 移動手段

- スキル

- お金

それぞれどのようなサービスがあるのかについて、事例も含めて表にまとめました。

このように、シェアリングエコノミーといっても共有するものは多岐にわたります。なかでも需要が高まっているのがスキルシェアです。例えば、民泊サービスであれば空き部屋や空き物件が必要となり、シェアサイクルであれば大量の自転車とそのポートとなる場所を用意する必要があります。

このように、シェアリングエコノミーのなかには、大幅な初期コストが伴うといったハードルが高いものも少なくありません。

しかし、スキルシェアであれば、物件や自転車などの物体を所有する必要がないため、比較的ハードルが低く、シェアリングエコノミーのなかでも参入しやすい傾向があります。このような背景から、スキルを共有するシェアリングエコノミーが増えつつあります。

マッチングサイトとは

マッチングサイトとは、「ヒトとヒト」や「ヒトとモノ」など、提供者と利用者を結びつけるための場を指します。

シェアリングエコノミーのベンダーは、提供者と利用者がマッチングした際の手数料や、利用時の月額料金などで利益を得るため、そもそも提供者と利用者が結びつく場所(=マッチングサイト)がなければビジネスとして成立しません。

そのため、マッチングサイトはシェアリングエコノミーを成立させるために必要不可欠な存在といえます。ただし、シェアリングエコノミーとマッチングサイトが同じ意味合いで利用されることもあることに注意しましょう。

シェアリングエコノミーの課題

シェアリングエコノミーの現状の課題としては以下の2つが挙げられます。

- 安全性に不安が残る

- 法整備が追いついていない

シェアリングエコノミーは、企業同士ではなく、一般の消費者同士で取引されるものがほとんどです。そのため、事故やトラブルに巻き込まれる可能性も少なくありません。

例えば、カーシェアリングサービスでは、借りた車の持ち逃げや売却が問題視されています。

また、シェアリングエコノミーに関する法整備も追いついていないため、事故やトラブルが起こった際の補償も明確ではありません。

上記で挙げた車の持ち逃げや売却のようなトラブルが起こっても、「どのような対応をとればよいか分からない」といった事態に陥る可能性もあります。

そのため、シェアリングエコノミー開発時には、安全面への配慮とトラブル発生時の補償について事前に検討しておくことが大切です。

例えば、フリマサービス「メルカリ」では、販売者と購入者が氏名や住所などの個人情報を共有することなく取引できる「匿名配送機能」が搭載されています。

このように、安全性への配慮やトラブル発生時の補償制度を充実させることが、シェアリングエコノミーを成功させるひとつのポイントといえるでしょう。

シェアリングエコノミーの今後の動向と将来性

まだまだ課題が残るシェアリングエコノミーですが、その市場規模は今後も拡大していくことが予想されています。市場規模は2022年度時点で2兆6000億円を超えており、2030年度には14兆円にものぼるといわれています。

この背景にあるのが、「スマホの普及」と「所有から共有への価値観の変化」です。

1人1台スマホを持つことが当たり前になった現在、自分が所有する空間や移動手段などの情報を簡単に公開できるようになりました。利用する際も、スマホ1つで予約から支払いまでを済ませられるため、その手軽さから利用者数を伸ばし続けています。

また、景気の低迷により世の中の節約志向が高まったことで、モノを「所有」する時代から「共有」する時代へと価値観が変化したのです。

このように、スマホ1つで簡単に利用できるという手軽さと、「所有するより共有したい」という価値観の変化により、シェアリングエコノミーの市場規模は拡大していくと予想でき、将来性のあるビジネスモデルとして注目されています。

シェアリングエコノミーを開発するなら「ノーコード開発」がおすすめ

シェアリングエコノミーを事業として展開しようと考えている方におすすめしたいのが、「ノーコード開発」です。ノーコード開発は、ドラッグ&ドロップといった直感的な操作のみで開発を進められるうえ、開発にかかるコストが圧倒的に低いという魅力があります。

主な開発方法としてスクラッチ開発やパッケージ開発が挙げられますが、専門知識が必要となったり膨大なコストが必要だったりとハードルが高く、とくに中小企業や「小規模ビジネスを始めたい」という方には向いていません。

一方でノーコード開発であれば、専門知識が必要なく低コスト・短期間での開発が実現します。そのため、本格的な開発だけでなくPoCやMVP開発にも効果的です。

これからシェアリングエコノミーを始めようと検討している方は、ノーコード開発も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

同じ意味合いで使われることが多い「シェアリングエコノミー」と「マッチングサイト」ですが、シェアリングエコノミーはビジネスモデルのひとつで、その土台となるのがマッチングサイトです。

シェアリングエコノミーといっても共有するものによって領域が異なり、なかでもスキルシェアは需要が高まりつつあります。

シェアリングエコノミー全体の市場規模も拡大することが予想されているため、これからの参入も遅くないでしょう。

「コストを抑えたい」「まずは小規模で」「本格的な開発前のPoCやMVP開発を」といった企業は、専門知識不要・低コスト・短期間で開発可能なノーコード開発の活用を検討してみてください。