シェアリングエコノミーとは、個人の所有するモノ・空間・スキルなどを、必要とする人に提供したり共有したりするサービスのことです。

シェアリングエコノミーの市場規模は拡大傾向にあり、その市場規模は2022年から10年間で5倍以上にもなると予測されています。

そして、なかには新規事業としてシェアリングエコノミーをこれから立ち上げようと検討している方も多いのではないでしょうか。

ただ、「これからでは遅い?」「どんな開発手法があるの?」など、シェアリングエコノミーの立ち上げに際して悩みを抱えている方も少なくありません。

そこで、本記事ではシェアリングエコノミーの立ち上げに際する悩みを解決できるよう、新規事業としてシェアリングエコノミーを立ち上げるメリットから、具体的なサービス事例や主な開発手法まで詳しく紹介します。

シェアリングエコノミーが注目されている背景

シェアリングエコノミーが注目されている背景には、「価値観の変化」と「IT技術の発展」の2つが挙げられます。

国内では長期にわたる景気の低迷や非正規雇用者の増加により、世の中では節約を重視する人が増え、モノを「買う」より、必要なときだけ「借りる」という価値観に変化しつつあります。

また、シェアリングエコノミーの多くは個人同士が取引を行うCtoCモデルです。従来、どこで情報を知るのかという問題や安全性の面などから、個人同士がつながり取引するということが困難でした。

しかし、IT技術の発展により、提供するモノ・空間・スキルなどの情報をWebサイトやアプリといったオンライン上で簡単に公開できるようになりました。モノ・空間・スキルなどを提供する人と利用する人のマッチングや、利用時の決済などもすべてオンライン上で完結します。

このように、世の中の価値観の変化やIT技術の発展により、シェアリングエコノミーというビジネスモデルの需要が高まり、注目を集めています。

新規事業でシェアリングエコノミーに参入する3つのメリット

新規事業でシェアリングエコノミーに参入するメリットは以下の3つです。

- 市場規模が拡大傾向にある

- 自社商品・サービスを開発する必要がない

- 社会貢献につながる

それぞれのメリットについて1つずつ詳しくみていきましょう。

市場規模が拡大傾向にある

シェアリングエコノミーの市場規模は現在も拡大傾向にあります。シェアリングエコノミー協会の調査によると、2022年度の市場規模は2兆6158億円だったことが分かりました。そして、2032年度には15兆1165億円にまで拡大することが予測されています。

需要があるかも分からず見通しがつかない市場へ参入した場合、事業に失敗する可能性が高く、開発にかけた時間やコストも無駄になってしまいます。

しかし、市場規模が拡大傾向にあるということは、それだけ需要も高まっていくということです。ある程度需要の見込める市場へ参入することで、売上や伸び率を予測しやすいうえ、戦略も立てやすいというメリットがあります。

参照:一般社団法人シェアリングエコノミー協会「【シェアリングエコノミー市場調査 2022年版】」

自社商品・サービスを開発する必要がない

シェアリングエコノミーでは、個人が所有するモノや空間などをひとつの商品として取引するため、新たに自社商品・サービスを開発する必要がありません。

例えば、民泊サービスでは個人が所有する空き物件を利用者へ提供します。フリマサービスであれば、取引されるのは個人の不用品です。

このように、シェアリングエコノミーでは自社商品・サービスを開発する必要がなく、すでに個人が所有しているものを活用できるため、事業立ち上げに際してかかるコストや時間を大幅に抑えられます。

社会貢献につながる

シェアリングエコノミーのメリットには、社会貢献につながる点も挙げられます。

例えば、カーシェアが浸透すれば、個々に車を所有したり移動したりする機会が減るため、交通渋滞や排気ガスの抑制など、環境問題の解決に貢献するでしょう。

また、民泊サービスの場合、本来宿泊施設の少ないような地域でも宿泊できる場所を提供できるようになります。そのため、提供者は空き物件を有効活用できるだけでなく、人を地方に呼び込むきっかけとなり、地域活性化に役立つかもしれません。

このように、シェアリングエコノミーはビジネスとしてだけでなく、環境問題や地域活性化といった社会問題の対策としても効果を発揮するでしょう。

シェアリングエコノミーの具体的なサービス事例

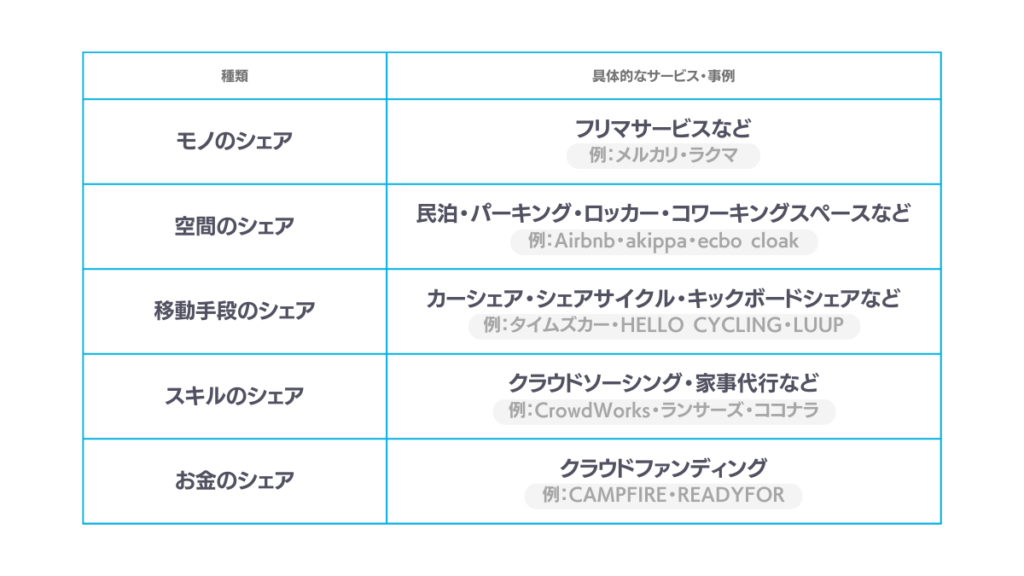

シェアリングエコノミーは、以下のようにシェアするものの種類によって5つに分類されます。

5つの種類別シェアリングエコノミーのサービス事例をそれぞれ紹介しますので、新規事業立ち上げ時の参考にご覧ください。

モノをシェアする「メルカリ」

出典:株式会社メルカリ「メルカリ」

メルカリは、個人の不用品を売買できるフリマサービスです。スマホひとつで簡単に売買できることや、ユーザーが安心して取引できるような仕組みが採用されていることなどから、月間利用者数は2200万人を超えます。

メルカリならではの仕組みとしては、個人情報を共有しなくても匿名で配送できる「メルカリ便」や、売上金をそのまま利用できる決済サービス「メルペイ」などが挙げられます。

ただのフリマサービスではなく、ユーザーが安心できる仕組みやより便利に利用できる独自機能を採用したことが、多くのユーザー獲得につながりました。

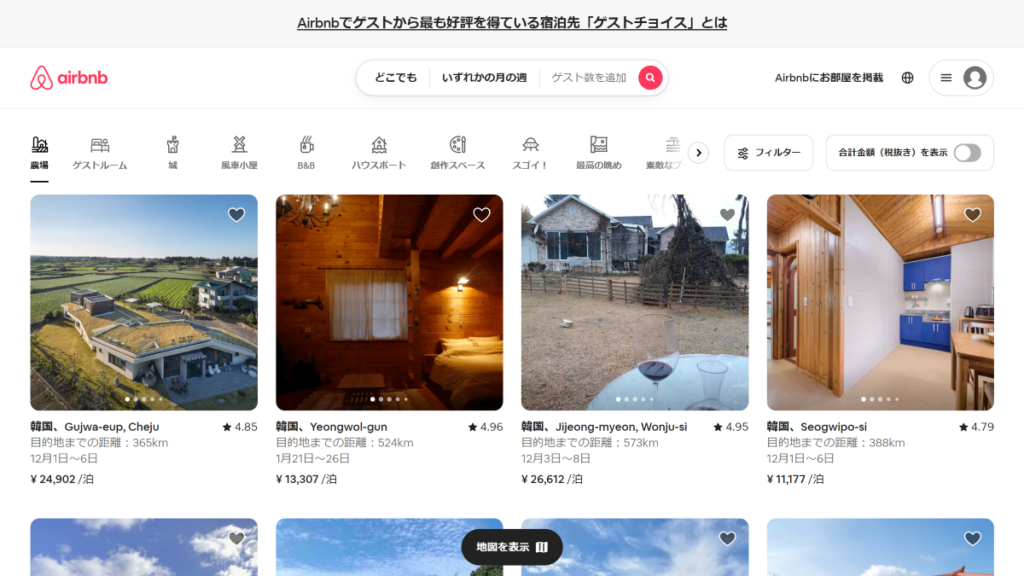

空間をシェアする「Airbnb」

出典:Airbnb, Inc.「Airbnb」

Airbnbは、個人の所有する空き物件を宿泊施設として貸し出すシェアリングエコノミーです。世界191か国65,000以上の都市に展開しており、物件の提供者は400万人以上にものぼります。

空き物件の提供者は、空き物件を使って収入を得ることができるため、物件の維持費といったコストの負担を軽減できます。

物件を借りる側も、一般的な宿泊施設より安く泊まれたり、ホテルや旅館と違って一軒家に泊まれたりするほか、大人数で泊まれるような物件も提供されており、一般的な宿泊施設とは異なるニーズを満たすことで人気を集めています。

移動手段をシェアする「notteco」

出典:アディッシュプラス株式会社「Notteco」

nottecoは、同じ目的地の人同士で相乗りするサービスです。ガソリン代や高速代は、同乗者全員で割り勘するため、車を所有するドライバーも同乗者も移動にかかるコストを安く抑えられるというメリットがあります。

同じ目的地の人同士でコミュニケーションをとりながら楽しく移動できる点もnottecoの特徴です。

また、4人がそれぞれの車で移動するより4人1台で移動することで、排気ガスを抑制できるため、環境にも優しいサービスといえます。

スキルをシェアする「CrowdWorks」

出典:株式会社クラウドワークス「クラウドワークス」

CrowdWorksは、主に在宅でできる仕事をメインに取り扱うクラウドソーシングサービスです。副業として始める人や育児や介護と両立しながら在宅でできる仕事を始める人などをターゲットとしており、シェアできるスキルや仕事内容は以下のように多岐にわたります。

- ライティング

- デザイン

- 動画・画像編集

- システム開発

- 翻訳

- アンケート回答 など

働き方の多様化が進んでいる現在、コロナの影響で対面の業務が減ったこともあり、CrowdWorksをはじめとするスキルシェアのサービスは、急激に需要が高まっています。

お金をシェアする「Makuake」

出典:株式会社マクアケ「Makuake(マクアケ)」

Makuakeは、購入型のクラウドファンディングサービスで、日本企業の商品開発支援をメインに取り扱っています。有名なファッションブランドや寝具メーカーなど、大企業が利用することも多く、まだ世の中に浸透していない商品や体験を支援できる点が魅力です。

実際にMakuakeを通じて誕生した商品やサービスも数多く、カメラや調理器具、学校やレストランなど、ジャンルの幅広さもひとつの特徴です。

シェアリングエコノミーを立ち上げる3つの開発手法

シェアリングエコノミーを立ち上げる際の主な開発手法として以下の3つが挙げられます。

- スクラッチ開発

- パッケージ開発

- ノーコード開発

それぞれの開発手法について1つずつ詳しく解説します。各開発手法の特徴やメリットを理解したうえで、自社に最適な開発手法を選びましょう。

スクラッチ開発

スクラッチ開発は、プログラミング言語を用いてゼロからコーディングを行う開発手法です。他の開発手法に比べてカスタマイズ性に優れているため、膨大な利用者数が想定される場合や独自の機能を搭載したい場合におすすめです。

しかし、スクラッチ開発には専門知識にくわえて、莫大なコストと開発期間を必要とします。社内にIT人材がいない場合、外部からIT人材を採用したり社内で人材育成を行ったりしなければなりません。

また、スクラッチ開発を行う場合、開発コストが1000万円を超えるケースも珍しくないため、スクラッチ開発は大企業向けの開発手法といえます。

パッケージ開発

パッケージ開発は、シェアリングエコノミーの提供者と利用者がつながるプラットフォームのベースに、すでに開発されたパッケージを活用する開発手法です。ベース部分の開発を行う必要がないため、スクラッチ開発に比べて開発期間を大幅に短縮できます。

ただし、ベース以外の大部分は、プログラミング言語を用いたコーディングによって開発を進めなければなりません。そのため、スクラッチ開発と同様に専門知識は必要となります。

以上のことから、パッケージ開発は「効率的に開発したいけどある程度のカスタマイズ性は欲しい」といった場合におすすめの開発手法です。

ノーコード開発

ノーコード開発は、ドラッグ&ドロップといった直感的な操作のみで開発でき、専門知識不要の開発手法です。

ゼロからコーディングする必要がないうえ、専門知識を持ったIT人材を確保・育成する必要もないため、最も短い期間での開発が実現します。実際に、ノーコード開発によって1か月で開発からリリースまで至ったサービスも存在します。

とくに、新規事業の立ち上げにはスピード感が求められるうえ、他の事業にコストを割かなければならず、立ち上げにはあまりコストがかけられないといったケースもあるでしょう。しかし、ノーコード開発であれば、短期間かつ低コストでの開発が実現します。

スクラッチ開発やパッケージ開発に比べるとカスタマイズ性は劣りますが、ノーコード開発はPoCやMVP開発にも活用できる点がメリットです。

PoCやMVP開発は、競合に先を越されないためにもスピード感が求められます。また、本格的な開発を前にしたPoCやMVP開発にはあまりコストをかけられません。そのため、短期間かつ低コストでの開発を得意とするノーコード開発が最適です。

例えば、本格的な開発はスクラッチ開発で行う場合でも、まずはノーコード開発でPoCを行うことで、本格的な開発の方向性が見えてきたり、本当に必要な機能を判断したりすることができます。

無駄な機能を排除できれば、本格的な開発においても効率的かつコストを抑えた開発が可能となります。

このように、ノーコード開発はシェアリングエコノミーの本格的な開発にはもちろん、他の手法で開発する場合のPoCやMVP開発にもおすすめです。

シェアリングエコノミーに参入する際の注意点

シェアリングエコノミーにこれから参入する際の注意点として以下の2つが挙げられます。

- 収益が安定しにくい

- トラブルへの対策が必須

それぞれの注意点について1つずつみていきましょう。

収益が安定しにくい

シェアリングエコノミーは、サブスクリプションサービスのように定額で提供されるものもありますが、多くは利用者が必要なタイミングで必要なぶんだけサービスを利用するという仕組みです。

例えば、Airbnbの利用者の多くは、旅行するときの数日間だけ宿泊する施設を探します。CrowdWorksでも、定期的に仕事を受注する人もいますが、「今月は本業に余裕があるから」というように、時期によって利用するしないが変動します。

また、メルカリでは、商品価格の10%がベンダーの収益となりますが、個人同士での取引のため単価が低く、商品価格によってベンダーの収益も変動します。

このように、サブスクリプションサービスであれば月額や年額で定期的かつ定額の利益が発生しますが、シェアリングエコノミーでは収益が安定しにくい点がデメリットです。

そのため、シェアリングエコノミーを提供するなかでどのように自社の利益を生むかというキャッシュポイントを明確にすることが大切です。

トラブルへの対策が必須

シェアリングエコノミーの多くはCtoC、つまり個人同士の取引を取り扱います。そのため、取引に企業が関わるBtoCやBtoBに比べて、トラブルが発生しやすい傾向にあります。

とくに、CtoCならではのトラブルとしてマナー関連のトラブルが挙げられます。例えば、民泊サービスで物件を貸し出した際、利用後に物件を確認すると設備が壊されていたり、著しく汚されていたりすれば、トラブルへとつながりかねません。

このように、シェアリングエコノミーではトラブルが発生することを考慮し、トラブルの発生防止やトラブル発生時の対処法など、トラブル対策を事前に行うことが大切です。

まとめ

シェアリングエコノミーの市場規模は現在も拡大傾向にあり、これから新規事業を立ち上げて参入しても決して遅くありません。すでに多くのシェアリングエコノミーサービスが提供されているため、成功事例を参考にしながら、自社サービスを検討するのもおすすめです。

ただし、開発にかけられるコストや開発したいサービス規模などによって、最適な開発手法は異なります。中小企業における新規事業立ち上げや小規模ビジネスの立ち上げを検討している方には、ノーコード開発が最適です。

自社に適した開発手法とサービス内容を検討し、自社ならではのシェアリングエコノミーサービスを開発してください。