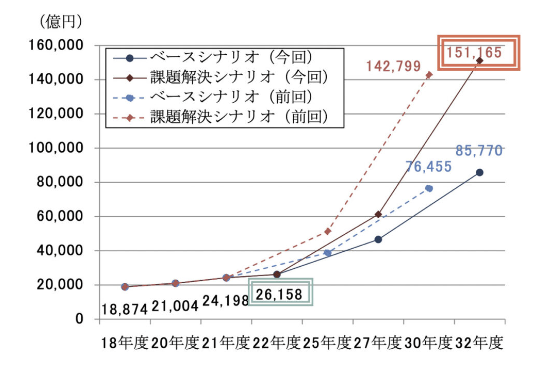

個人が所有するモノやスキルなどをシェアすることで収益を生み出すシェアリングエコノミーの市場規模は、2022年度時点で2兆6158億円を記録しています。現在もその市場規模は拡大傾向にあります。

なかには「市場規模はどこまで伸びるの?」「そもそもなんでシェアリングエコノミーが普及したの?」といった疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、本記事ではシェアリングエコノミーの市場規模について、現状と将来の予測を比較し、普及した背景や具体的なサービス事例まで詳しく解説します。

シェアリングエコノミーの市場規模は2兆6158億円

シェアリングエコノミー協会が情報通信総合研究所と共同で実施した調査によると、2022時点でのシェアリングエコノミーの市場規模は、2兆6158億円だったことが分かりました。この記録は過去最大規模です。

シェアリングエコノミーの成長率をみると、2021年度の前年度比は15.1%増、2022年度の前年度比は8.1%増と、2桁前後の成長率を維持しています。

このように、シェアリングエコノミーの市場規模は現在も拡大し続けており、2032年度には15兆1165億円まで拡大することが予測されています。

出典:一般社団法人シェアリングエコノミー協会「【シェアリングエコノミー市場調査 2022年版】市場規模は過去最高の「2兆6,158億円」を記録し、2032年度には「15兆1,165億円」に拡大予測。」

シェアリングエコノミーが普及した背景

そもそもシェアリングエコノミーはなぜここまで普及したのでしょうか。その背景には、「価値観の変化」と「IT技術の発展」が挙げられます。それぞれの背景について詳しくみていきましょう。

価値観の変化

近年、日本では景気の低迷が続いており、節約志向が高まっています。そのため、モノを所有する時代からモノを共有する時代へと、価値観が変化しつつあります。

環境保全や持続可能性といった観点からも、新しくモノを買うより、必要なタイミングだけ借りたり共有したりするほうが経済的でエコであるという考え方が浸透してきました。

また、共働き世帯を筆頭に、家事や育児を外注するというニーズも高まっています。家事や介護をはじめとするスキルを共有するシェアリングエコノミーでは、一般的な家事代行サービスや介護サービスよりリーズナブルに依頼できるため、利用者も増加傾向にあります。

このように、価値観の変化とシェアリングエコノミーの仕組みがマッチしたために、シェアリングエコノミーが急速に普及したと考えられます。

IT技術の発展

シェアリングエコノミーの多くは個人同士で取引され、取引はすべてインターネット上で完結するものばかりです。例えば、フリマサービス「メルカリ」では、出品・購入・決済・ユーザー同士のやり取りすべてがアプリ内で完結します。

このように、IT技術が発展したことで情報を公開しやすくなり、シェアリングエコノミーの提供者と利用者が簡単にマッチングできるようになりました。

また、オンライン決済が普及したことで、シェアリングエコノミーにおいても、スマホひとつあれば決済まで簡単に行えます。

さらに、シェアリングエコノミーはスマホやパソコンから利用できるため、サービスを利用する時間や場所の制約も緩和されました。このような背景からも、シェアリングエコノミーの普及が進んだと考えられています。

シェアリングエコノミーのサービス事例

ここで、どのようなシェアリングエコノミーが普及したのか、実際のサービス事例を3つ紹介します。

メルカリ|日本最大級のフリマサービス

出典:株式会社メルカリ「メルカリ」

メルカリは、個人同士で不用品を簡単に売買できる、日本最大級のフリマサービスです。服や小物をはじめ、家具・家電・おもちゃなど、出品できる商品は多岐にわたります。

メルカリでは、利用者同士が個人情報を共有せずに匿名で配送できる「メルカリ便」や、支払金を一時的にメルカリ事務局が預かる仕組みなどが採用されています。

このようなメルカリ独自の仕組みが利用者の安心感につながり、フリマサービスのなかでも高い人気を誇っています。

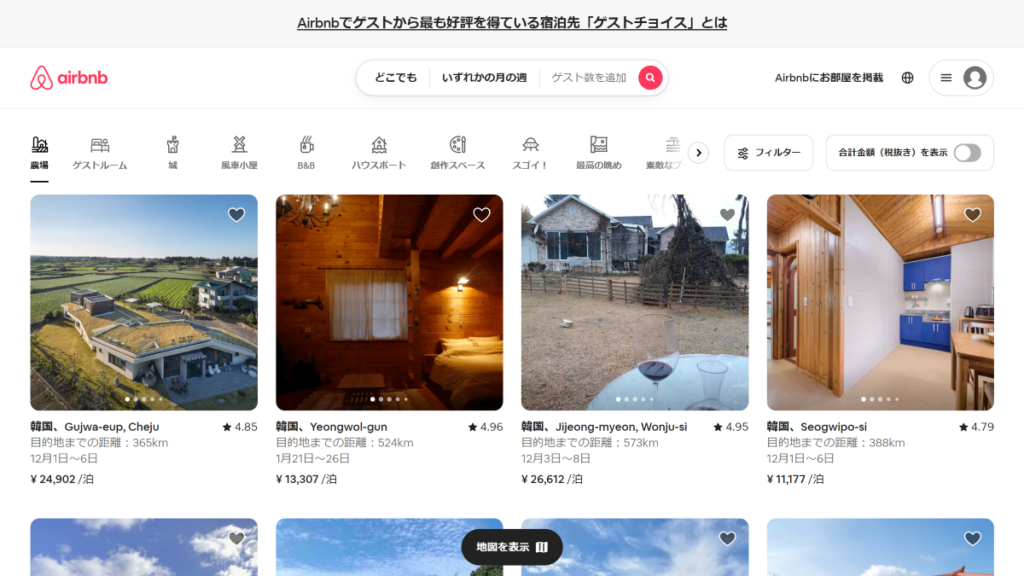

Airbnb|220以上の国や地域に展開

出典:Airbnb, Inc.「Airbnb」

Airbnbは、個人が所有する空き物件を宿泊施設として貸し出す民泊サービスです。宿泊施設として空き物件が提供されている国・地域は220を超え、公開されている施設の数は世界700万以上にものぼります。

一般的なホテルや旅館と比べると格安で宿泊できる施設が見つかることから、外国人観光客やバックパッカーからも人気です。

また、Airbnbには一軒家をはじめとする大人数が泊まれるような施設も提供されています。「旅先で一軒家に宿泊し非日常を味わいたい」「1部屋に大人数で宿泊したい」といったニーズを満たすことで、利用者数を伸ばし続けています。

ココナラ|450種類以上のスキルを売り買いできる

出典:株式会社ココナラ「ココナラ」

ココナラは、450種類以上のスキルを売り買いできるスキルシェアサービスです。取引はすべてオンライン上で完結するため、気軽に利用できます。

働き方の多様化やテレワークが浸透しつつある現在、副業やスキマ時間の活用としてココナラでスキルを販売する人も増えてきました。

また、利用者が安心して利用できるよう、スキルの販売・購入で発生するお金のやりとりはすべてココナラが仲介するうえ、365日運営でサポートを行っている点も特徴です。

シェアリングエコノミーの課題・欠点

現在も市場規模が拡大しており、今後も成長が期待されるシェアリングエコノミーですが、以下3つの課題も抱えています。

- マナーに関するトラブルが起こりやすい

- 利用している様子を監視できない

- 法律や保障制度が整っていない

それぞれの課題について、1つずつ詳しく解説します。

マナーに関するトラブルが起こりやすい

シェアリングエコノミーの多くは個人同士で取引されるため、利用者のマナーに関するトラブルが起こりやすい傾向にあります。

例えば、フリマサービスでは梱包が雑で商品が壊れていたり、民泊サービスでは禁煙の施設で喫煙が見つかったりなどが挙げられます。

そのため、トラブル発生防止に向けたルールやペナルティの策定、トラブルが起こった際の対応策などを事前に検討しておくことが大切です。

利用している様子を監視できない

一部のシェアリングエコノミーでは、個人が所有するモノや空間を貸し出すサービスがあります。提供者としては「ルールを守っているか」「マナーに問題はないか」などを確認したいはずです。しかし、貸し出しているあいだの利用の様子を監視することは困難です。

例えば、自家用車を貸し出した場合、利用の様子を監視するには提供者が車に同乗する必要があります。しかし、この監視方法では提供者の負担が増えてしまううえ、利用者の需要も減ってしまいます。

そのため、提供者が利用の様子をすべて把握することは困難ですが、利用後にお互いを評価しあう仕組みを採用するなど、提供者のリスクを軽減させることが大切です。

法律や保障制度が整っていない

シェアリングエコノミーのなかには、法律や保障制度の整備が間に合っておらず、サービスそのものが違法とみなされるケースや、トラブル発生時に保障を受けられないなどの問題が挙げられます。

例えば、一般人が自家用車を利用して顧客を送迎するライドシェアですが、アメリカなどの海外では認められているものの、日本では専用の免許を持っていない一般人が自家用車を使って有償で送迎することは違法と判断されます。

実際、日本において「Uber」は、タクシー会社と提携してサービスを提供しており、一部の地域を除いて一般人が自家用車を使って送迎することはありません。

このように、シェアリングエコノミーはまだまだ新しいビジネスモデルであり、法律や保障制度の整備が間に合っていないケースもあるため、サービスの仕組みが違法と判断されないかなどを必ず確認しましょう。

まとめ

シェアリングエコノミーの市場規模は、2022年度時点で2兆6158億円を記録し、2032年度には15兆1165億円にまで到達することが予測されています。これからさらに新しいシェアリングエコノミーサービスも登場してくるでしょう。

このように、今後も拡大傾向にあるシェアリングエコノミーは、これからの参入も決して遅くありません。自社の利益や社会貢献につながるような、自社独自のサービスを検討していきましょう。