シェアリングエコノミーとは、モノ・場所・スキルなどを必要とする人へ提供したり共有したりすること、またはこのような形態のサービスを指します。フリマサービスとして有名な「メルカリ」もシェアリングエコノミーのひとつです。

景気の低迷により節約志向が高まったことで、モノや場所を「所有」する時代から「共有」する時代へと人々の価値観は変化してきました。

また、スマホひとつであらゆるサービスを受けられるというIT技術の進歩もあって、シェアリングエコノミーは現在も増えており、今後もその市場規模は拡大することが予想されています。

本記事では、そんなシェアリングエコノミーの開発方法から、費用相場・収益モデル・事例まで詳しく解説します。

シェアリングエコノミーを開発する3つの方法

シェアリングエコノミーを開発するには、まずモノ・場所・スキルなどを提供する人と利用する人を結びつけるための場が必要となります。このような提供者と利用者を結びつけるための場を「マッチングプラットフォーム」といいます。

前提として、シェアリングエコノミーの開発にはマッチングプラットフォームの構築が欠かせません。

ここでは、シェアリングエコノミーの開発に向けたマッチングプラットフォームの主な構築方法である、「スクラッチ開発」「パッケージ開発」「ノーコード開発」の3つを紹介します。

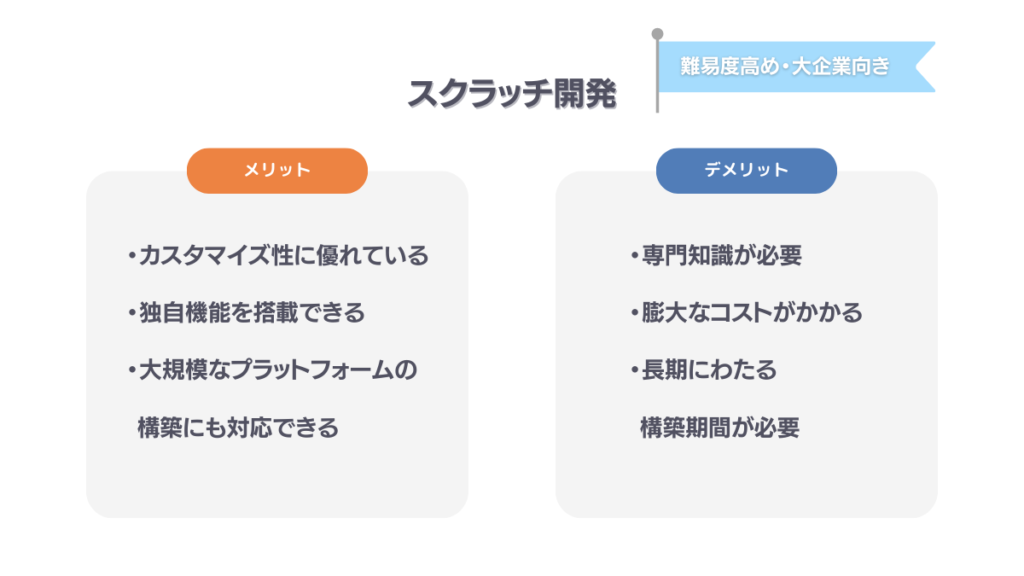

スクラッチ開発|最もカスタマイズ性に優れている

スクラッチ開発は、プログラミング言語を用いてコーディングを行い、ゼロから構築する方法です。

他の方法に比べて最もカスタマイズ性に優れているため、「膨大な利用者を抱える大規模なプラットフォーム」や「独自機能を搭載したプラットフォーム」などを構築したい場合におすすめです。

ただし、スクラッチ開発はプログラミング言語を駆使したコーディングが必要なため、専門知識を有したIT人材を確保しなければなりません。

中小企業では社内にIT人材を確保できていないケースも多く、IT人材の調達からはじめるとなると、その分コストや期間もかかってしまいます。

このように、スクラッチ開発はカスタマイズ性に優れている反面、難易度が高く、構築に膨大なコストと期間が必要となるため、大企業向きの構築方法といえます。

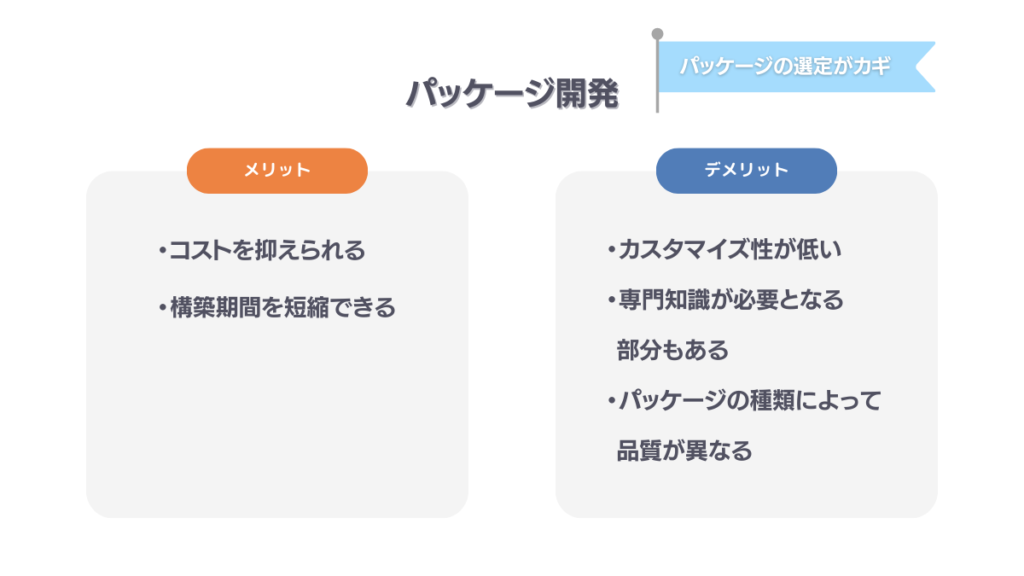

パッケージ開発|比較的低コスト・短期間で構築できる

パッケージ開発は、プラットフォームのベース部分に既存の枠組み(=パッケージ)を活用する構築方法です。すでに完成されたパッケージを利用するため、ゼロから構築する必要がなく、構築期間を短縮できます。

また、スクラッチ開発に比べると構築にかかるコストを抑えられるため、低コストかつ短期間での構築が可能です。

ただし、ベース部分にパッケージを利用するため、カスタマイズできる範囲が限られ、もしカスタマイズするとなれば専門知識や高いスキルが必要となります。

さらに、プラットフォーム向けに提供されているパッケージは多く、パッケージの種類によって品質が異なるため、自社に最適なパッケージを見極めなければなりません。

このように、スクラッチ開発に比べると低コストかつ短期間での構築が実現する反面、カスタマイズ性は落ち、パッケージの選定も慎重に行う必要があります。

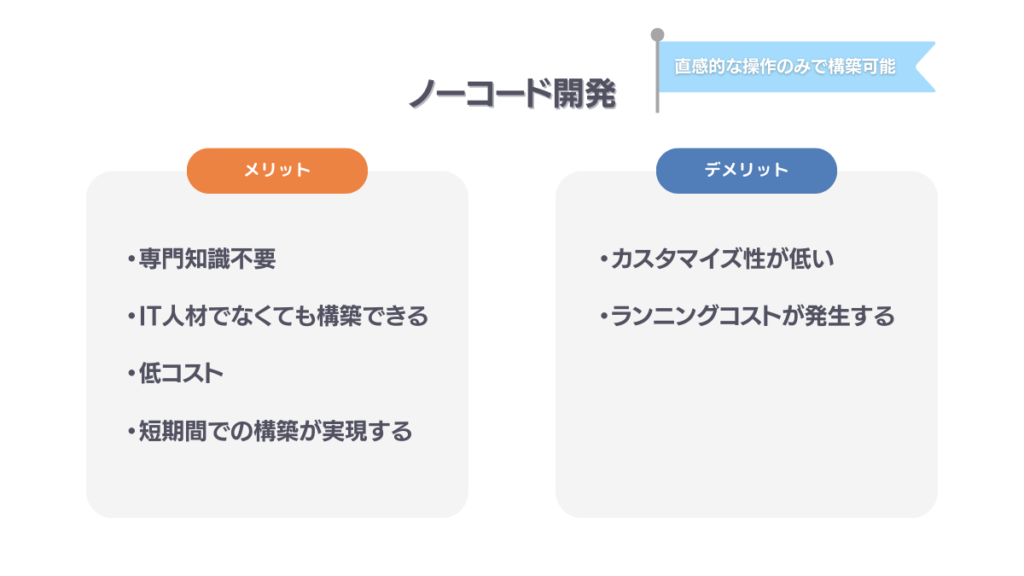

ノーコード開発|専門知識不要で構築できる

ノーコード開発は、プログラミング言語をはじめとする専門知識が必要なく、ドラッグ&ドロップといった直感的な操作のみで構築する方法です。ノーコードツールに含まれた機能パーツを必要に応じて組み合わせていくだけで、プラットフォームを構築できます。

専門知識が必要ないため、IT人材を確保する必要もなく、既存の人材を活用してプラットフォームを構築することも可能です。

また、3つの構築方法のなかで最も低コスト・短期間での構築が実現するため、本格的なプラットフォームの構築にはもちろん、PoCやMVP開発にも役立てられます。

ただし、ノーコードツールに含まれていない機能を搭載するといったカスタマイズには対応できないことが多く、もしカスタマイズ可能な場合でも専門知識が必要となります。

さらに、ノーコード開発で構築したプラットフォームの運用には、一般的に月額料金が発生するため、中長期にわたってランニングコストが必要となる点も考慮しなければなりません。

このように、ノーコード開発はカスタマイズ性の低さやランニングコストがネックとなります。

しかし、専門知識不要・低コスト・短期間での構築が可能といった魅力を兼ね備えているため、PoCやMVP開発にも活用でき、「小規模ビジネスをはじめたい」「新規事業を立ち上げたい」といった企業にはおすすめの方法です。

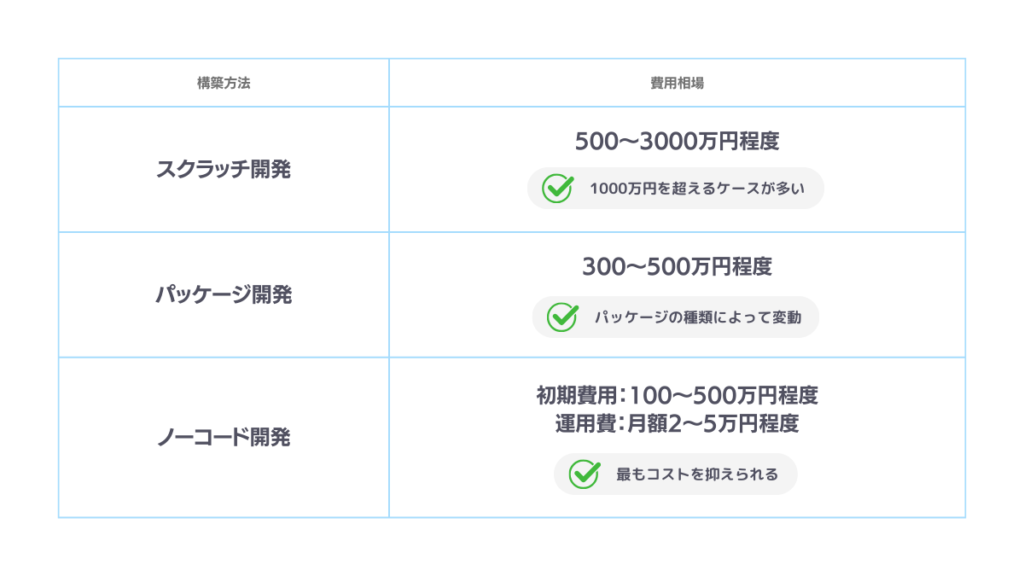

【方法別】シェアリングエコノミーの開発費用相場

「スクラッチ開発」「パッケージ開発」「ノーコード開発」3つの方法別で、開発費用相場を以下の表にまとめました。シェアリングエコノミー開発時の参考にご覧ください。

上記の表から分かる通り、最も開発費用を抑えられるのは「ノーコード開発」です。「コストを抑えたい」「MVP開発だから予算をかけられない」といった場合は、ノーコード開発を選ぶとよいでしょう。

シェアリングエコノミーの主な収益モデル

シェアリングエコノミーには主に以下2つの収益モデルが挙げられます。

- 手数料モデル

- サブスクリプションモデル

事前にキャッシュポイントを明確化しておくことは、シェアリングエコノミーを成功させるコツのひとつでもあります。収益モデルの種類を把握し、自社サービスではどちらの収益モデルを採用したほうがよいかを見極めましょう。

手数料モデル

手数料モデルは、提供者と利用者の取引が成立した際に、一定の金額もしくは割合の手数料を受け取る収益モデルです。

収益モデルを採用している「メルカリ」では、取引成立時に販売者から商品価格の10%を販売手数料として受け取ります。1,000円の商品が取引された場合は、その10%である100円がベンダーに入ります。

このように、手数料モデルは1度に発生する利益が少なく、そもそも取引が行われなければベンダーの利益は発生しません。そのため、手数料モデルを採用する場合は、利用者を増やしたりプラットフォーム内の取引を活性化させたりするための対策が必要です。

サブスクリプションモデル

サブスクリプションモデルは、1か月や1年といった一定期間の利用に対して、一定の月額料金もしくは年額料金を受け取る収益モデルです。

サブスクリプションモデルを採用している「airCloset」では、月額3,900円(税込)で月に1度3着の洋服を利用者の自宅へ届けます。いくつかのプランが提供されており、プランによって月額料金は異なります。

このように、サブスクリプションモデルは一定期間に対して一定の利益を受け取れるため、収益が安定しやすく、将来の収益予測がつきやすい点も特徴です。

ただし、サブスクリプションモデルはサービスの利用そのものに料金が発生するため、手数料モデルに比べると利用ハードルが高い傾向にあります。そのため、「とりあえず使ってみようかな」と利用者のアクションを促すための工夫をほどこすことが大切です。

シェアリングエコノミーの事例5選

シェアリングエコノミーの代表的な事例を5つ紹介します。

メルカリ|日本最大級のフリマサービス

出典:株式会社メルカリ「メルカリ」

メルカリは、スマホひとつあれば不用品を簡単に売買できるとして、日本最大級のフリマサービスとなりました。収益モデルを採用しており、販売者から商品価格の10%を利益として受け取っています。

従来のフリマサービスでは、「個人情報の共有」や「偽物や商品が届かないといった詐欺」などが不安で利用を控えるユーザーも少なくありませんでした。

そこで、メルカリは個人情報を共有せずに配送できる「匿名配送」や、支払金をベンダーが一時的に預かり、商品が到着してから販売者へ入金される仕組みなどを採用したことで、ユーザーの不安を取り除き、多くの利用者獲得につなげました。

ほかにも、決済サービス「メルペイ」を展開するなど、独自の機能・仕組みと合わせて関連サービスの展開を進めたことで、巨大なプラットフォームへと成長した成功事例です。

airCloset|プロの選んだコーデが届く服のサブスク

出典:株式会社エアークローゼット「エアークローゼット」

airClosetは、毎月プロの選んだコーデが届く服のサブスクリプションサービスで、ライト・ライトプラス・レギュラーと3つのプランが提供されています。

ただ洋服が届くのではなく、約50項目の診断で分かった利用者の好みや悩みに合わせて、プロのスタイリストが最適なコーデを選んでくれる点が特徴です。

働く女性をターゲットとしており、「服を買う時間がない」「仕事にどんな服を着ればよいか分からない」「服のトレンドを知らない」などのニーズに応えています。

コロナ渦で外出する機会が減った際、自宅にいながら自分に似合う服に出会えるとして利用が拡大しました。

また、レンタルした洋服のなかで気に入ったものがあれば、レンタル利用後に購入することも可能なため、アパレル業界全体の活性化にもつながっています。

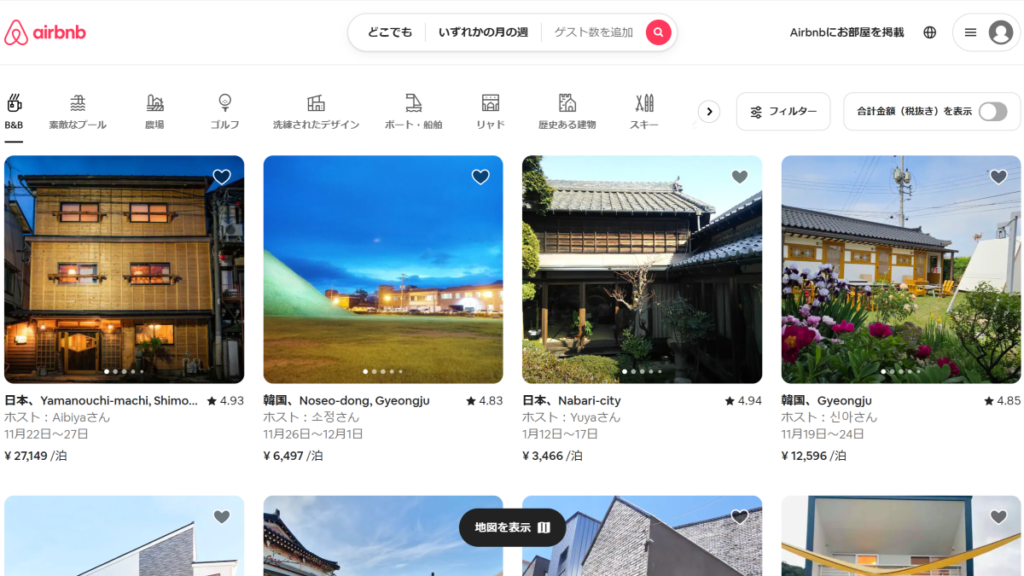

Airbnb|宿泊施設をシェアする民泊サービス

出典:Airbnb, Inc.「Airbnb」

Airbnbは、空き部屋や空き物件を宿泊施設として貸し出す民泊サービスです。

通常のホテルに泊まるより宿泊費を抑えられたり、普段は泊まれないような一軒家を借りたりできるため、「宿泊費を安く抑えたい」「贅沢な気分を味わいたい」「大人数で泊まれる場所がよい」など、利用者の幅広いニーズを満たしています。

また、企業ではなく一般の方がホスト(=提供者)として部屋・物件を貸し出しているため、地方や郊外で宿泊施設を探しやすい点も特徴です。

提供者にとっては、使っていない空き部屋や空き物件が収入源になるという魅力があるため、2021年9月時点でのホスト数は400万人にものぼります。

手数料モデルが採用されており、ベンダーは提供者と利用者が分割で負担する「サービス料」、もしくは提供者が全額負担する「固定型ホストサービス料」を利益として受け取っています。

タイムズカー|業界トップのカーシェアリングサービス

出典:タイムズモビリティ株式会社「タイムズカーシェア」

タイムズカーは、業界トップのカーシェアリングサービスです。入会後はパソコンもしくはスマホから予約するだけで、24時間いつでも利用できるという手軽さが魅力です。

深夜・早朝の利用でトラブルが起こった際でも、コンタクトセンターが24時間対応のため、すぐに問い合わせられるという安心感があります。

一般的なレンタカーでは返却時に給油を行いますが、タイムズカーでは返却字の給油が必須項目ではありません。そのかわり、給油・洗車を行った場合は、それぞれ30分相当の料金が割引になるという独自のサービスを採用しています。

また、利用できるステーション数は全国約13,000か所、車両台数は39,000台にものぼり、自宅や職場などの身近な場所で利用できるという強みからも、利用者数を伸ばし続ける成功事例となっています。

CrowdWorks|日本最大級のクラウドソーシングサービス

出典:株式会社クラウドワークス「クラウドワークス」

CrowdWorksは、日本最大級のクラウドソーシングサービスで、「スキル」を共有するシェアリングエコノミーです。

インターネット上で仕事を掲載するだけで、その仕事に必要となるスキルを持ったワーカーが集まります。ワーカー側も、自分のスキルにあった仕事を自分で選べるうえ、自分で報酬や条件を提案することも可能なため、納得のいく状態で仕事を進められます。

発注時の依頼方法・予算・納期を知りたい企業向けに、質問に答えるだけでおすすめのプランを提示してくれる「カンタン発注プラン診断」といった独自のサービスが提供されている点も魅力です。

発注者と受注者が安心・安全に利用できるよう、ほかにも以下のようにさまざまな独自機能が搭載されています。

- プロクラウドワーカー制度

- 不審な行為の取り締まり

- 充実した検索機能

- 音信不通時のサポート

- 報酬評価機能・相場目安表

このように、CrowdWorksでは充実した機能・サービスを搭載することで利用者を拡大し続け、現在ではCrowdWorksで仕事を発注する企業は大企業・政府を含む78万社以上にものぼります。

まとめ

シェアリングエコノミーの開発には、マッチングプラットフォームの構築が必要不可欠です。プラットフォームを構築するには、「スクラッチ開発」「パッケージ開発」「ノーコード開発」3つの方法があると紹介しました。

どの方法が最適かは、作りたいプラットフォームや予算によって異なります。大規模なプラットフォームであればスクラッチ開発、コストを抑えたい場合やPoC・MVP開発にはノーコード開発など、目的に合わせて最適な方法を選びましょう。

本記事で紹介した事例も参考に、自社ならではのシェアリングエコノミーの開発にぜひ役立ててください。