シェアリングエコノミーとは、個人が所有するモノや空間などを必要とする人へ提供したり共有したりするサービス形態を指します。

アメリカで生まれた民泊サービス「Airbnb」を先駆けとして、現在ではさまざまなジャンルのシェアリングエコノミーが提供されており、日本でも多くのシェアリングエコノミーが普及してきました。

本記事では、そんなシェアリングエコノミーについて、サービス事例やメリット・デメリットなどを詳しく解説します。

シェアリングエコノミーとは

シェアリングエコノミーとは、個人が所有するモノや空間を、必要とする人へ提供したり共有したりするサービスのことです。事業者から消費者へ提供されるものもありますが、シェアリングエコノミーの多くは個人同士で取引されます。

例えば、事業者が消費者へ提供するシェアリングエコノミーには、モバイルバッテリーレンタルサービス「ChargeSPOT」や電動キックボードシェア「LUUP」などが挙げられます。

個人同士で取引されるシェアリングエコノミーには、不用品を個人同士で売買する「メルカリ」や「ヤフオク!」、所有する空き物件を宿泊施設として貸し出す「Airbnb」などが挙げられます。

シェアリングエコノミーが普及した背景

シェアリングエコノミーは比較的新しいビジネスモデルです。普及した背景としては、以下の2点が挙げられます。

- IT技術の発展

- 価値観の変化

IT技術が発展したことで、フリマサービスでは写真と説明文を追加するだけで出品できるというように、インターネット上での情報公開・共有が簡単になりました。また、オンライン決済が登場し、個人同士で直接お金をやり取りする手間や不安もなくなったことで、普及が進んだといわれています。

そして、景気の低迷による節約志向の高まりや、環境保全や持続可能性への意識の高まりによって、モノを「買う」より必要なタイミングだけ「借りる・シェアする」という価値観の変化もシェアリングエコノミーが普及した要因のひとつです。

シェアリングエコノミーの市場規模

シェアリングエコノミー協会によると、国内におけるシェアリングエコノミーの市場規模は、2022年度時点で過去最高の2兆6158億円を記録しました。2032年度には最大15兆1165億円にまで拡大すると予測されています。

このように、シェアリングエコノミーの市場規模は拡大傾向にあり、シェアリングエコノミーの成長が既存産業へも好影響を与えることが期待されています。

出典:一般社団法人シェアリングエコノミー協会「【シェアリングエコノミー市場調査 2022年版】市場規模は過去最高の「2兆6,158億円」を記録し、2032年度には「15兆1,165億円」に拡大予測。」

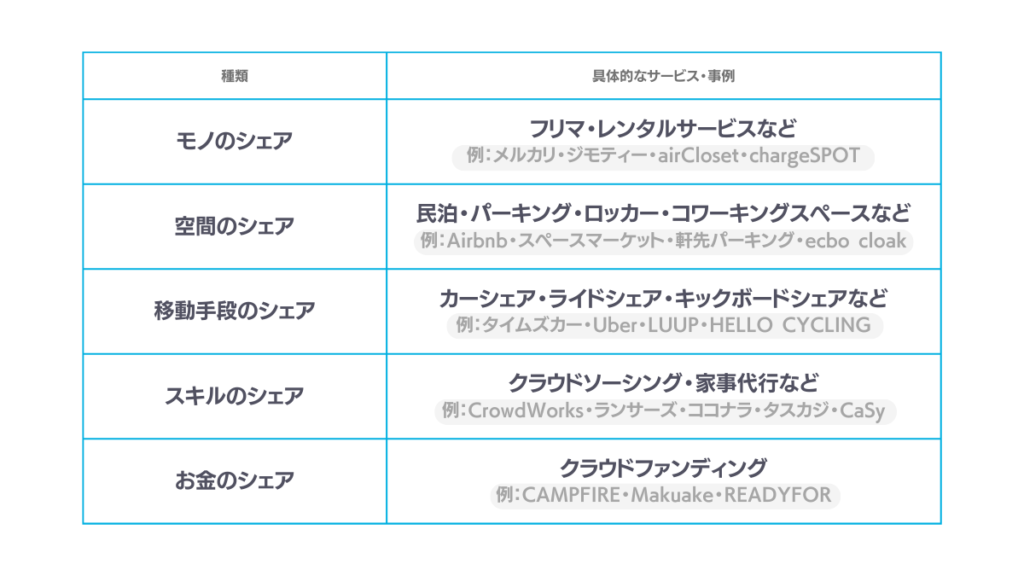

シェアリングエコノミーの5つの分野とサービス事例

シェアリングエコノミーは、大きく以下の5分野に分けられます。

- モノのシェア

- 空間のシェア

- 移動手段のシェア

- スキルのシェア

- お金のシェア

それぞれの分野がどのような仕組みなのか、具体的にどのようなサービスがあるのかについて詳しくみていきましょう。

モノのシェア

モノのシェアは、普段使わないモノを貸したり不用品を売ったりするシェアリングエコノミーです。

具体的なサービスとしては、フリマサービスである「メルカリ」「ヤフオク!」「ジモティー」、レンタルサービスである「airCloset」「chargeSPOT」などが挙げられます。

提供者は普段使わないモノや不用品を貸出・販売することで収入を得られ、利用者にとっては使うタイミングの少ないモノを必要なタイミングに低価格で手に入れられるという特徴があります。

空間のシェア

空間のシェアは、個人が所有する空き物件や空き部屋などを貸し出すシェアリングエコノミーです。具体的なサービスには、民泊サービス「Airbnb」、レンタルスペース「スペースマーケット」、駐車場シェア「軒先パーキング」などが挙げられます。

提供者は普段使わない空間を貸し出すことで収入を得られるため、物件や土地の維持費負担を軽減することが可能です。

また、空間のシェアは地域課題の解決にもつながるという特徴があります。

例えば、Airbnbでは個人が所有する空き物件を貸し出すため、地方にも宿泊施設が点在している点が特徴です。一般的なホテルや旅館の少ない地域でも宿泊施設を見つけられるため、観光需要の創出につながります。

移動手段のシェア

移動手段のシェアは、同じ目的地の人同士で相乗りしたり必要なときだけ自動車や自転車などを借りたりできるシェアリングエコノミーです。

具体的なサービスには、ライドシェアの「Uber」「notteco」、カーシェアの「タイムズカー」、シェアサイクルの「HELLO CYCLING」「Charichari」、キックボードシェアの「LUUP」などが挙げられます。

移動手段のシェアは、駐車場や駐輪場、それぞれの維持費などが必要ないことから、都市部をメインに浸透しつつあります。

また、自家用車を持たず、相乗りや必要なタイミングだけ借りることで、排気ガス削減につながるなど、環境保全の面でも今後の成長が期待されているシェアリングエコノミーです。

スキルのシェア

スキルのシェアは、個人が保有する経験や資格などのスキルを提供するシェアリングエコノミーです。

幅広いスキルを取り扱う総合型クラウドソーシングサービス「CrowdWorks」「ランサーズ」「ココナラ」、生活サポートスキルをシェアする「CaSy」「タスカジ」「CrowdCare」などが挙げられます。

例えば、子育てがひと段落して時間が余っている人が、スキルシェアサービスを通じて掃除や料理などの家事スキルを共有することでお金を稼ぐことが可能です。

他のシェアリングエコノミーでは提供するにあたってモノや空間が必要な一方で、スキルシェアは保有するスキルを共有するため初期費用がかからず、シェアリングエコノミーのなかでもとくに市場が拡大しています。

お金のシェア

お金のシェアには、クラウドファンディングが挙げられます。1つの目標やプロジェクトを実現するために、複数人が資金を出し合うという仕組みです。具体的なサービスには「CAMPFIRE」や「Makuake」があります。

実際にクラウドファンディングでヒット商品が生まれたという例もあり、「会社を立ち上げたばかりで銀行から融資を得られない」「個人で達成するには資金が足りない」といった場合に活用されています。

シェアリングエコノミーを活用するメリット

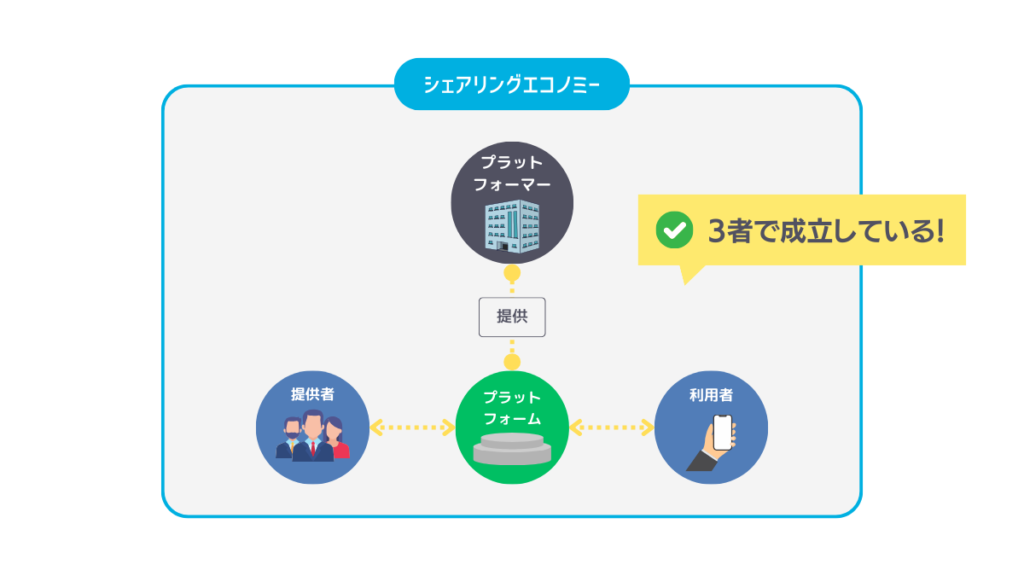

シェアリングエコノミーは、提供者・利用者・プラットフォーマーの3者によって成り立っています。

プラットフォーマーとは、提供者と利用者がマッチングする場所(=プラットフォーム)を提供する事業者のことです。シェアリングエコノミーを活用するメリットについて、提供者・利用者・プラットフォーマーそれぞれの視点から紹介します。

提供者にとってのメリット

提供者にとってのメリットは以下の2点です。

- 初期費用がほとんど必要ない

- 遊休資産を収入源にできる

シェアリングエコノミーでは、すでに所有しているモノや空間などを貸し出したり販売したりします。スキルシェアであれば、物理的な何かを用意する必要もありません。

そのため、提供者はシェアリングエコノミーを利用するにあたって初期費用がほとんどかからないという特徴があります。

また、普段使わない自動車や空き物件などをシェアリングエコノミーで貸し出すことで、遊休資産を収入源のひとつとして活用できます。普段使わない自動車を貸し出すことで収入を得られれば、維持費の負担を軽減することが可能です。

利用者にとってのメリット

利用者にとってのメリットは以下の2点です。

- 経済的な負担を軽減できる

- 利用がオンラインで完結する

シェアリングエコノミーの利用者は、必要なタイミングだけモノや空間を借りたり中古品を格安で購入したりするなど、経済的な負担の軽減につながります。スキルシェアサービスを活用すれば正社員やアルバイトを雇用することなく仕事の依頼が可能です。

シェアリングエコノミーは、利用がオンラインで完結するという手軽さもあります。例えば、洋服のレンタルサービス「airCloset」では、申込や決済がすべてオンラインで完結し、洋服が届くのを待つのみです。

このように、モノ・空間・移動手段などを「購入」するのではなく「借りる」ことで経済的負担を軽減でき、申込・予約・決済などがすべてオンラインで完結するという手軽さも利用者のメリットといえます。

プラットフォーマーにとってのメリット

提供者と利用者がマッチングする場所(=プラットフォーム)を提供するプラットフォーマーにとっての主なメリットは以下の2点です。

- 自社商品・サービスを開発する必要がない

- 社会貢献につながる

一般的なビジネスでは、自社で開発した商品・サービスを直接消費者へ販売します。しかし、シェアリングエコノミーで商品・サービスを提供するのはあくまでも「提供者」であるため、プラットフォーマーは自社商品・サービスを新たに開発する必要がありません。

商品・サービス開発には莫大なコストと時間が必要となるため、これらのコスト・時間の削減にもつながります。

また、提供者と利用者がマッチングするプラットフォームを提供することが、社会貢献にもなり得る点がメリットのひとつです。

例えば、同じ目的地の人同士が相乗りするマッチングプラットフォームを提供した場合、多くのユーザーがマッチングするほど自動車の排気ガス削減につながります。

フリマサービスを提供した場合、ユーザーが不用品を必要な人に販売・譲渡することで、処分されるゴミが減るため、持続可能な社会の実現へと近づくでしょう。

シェアリングエコノミー活用時のデメリット

シェアリングエコノミー活用時のデメリットや課題としては、以下の2点が挙げられます。

- 利用者同士のトラブルが起こりやすい

- 分野によってはサービスを提供できない可能性がある

シェアリングエコノミーのほとんどは、個人同士の取引がメインです。マナーが悪かったり、問題発生時の責任の所在が分からなくなったりするなど、利用者同士のトラブルが起こりやすいというデメリットがあります。

そのため、提供者・利用者はマナーや利用ルールを守ること、プラットフォーマーはトラブル発生防止対策やトラブル発生時の対応などを事前に検討しておくことが大切です。

また、シェアリングエコノミーは比較的新しいビジネスモデルであるため、法規制の整備が追いついていない部分も多々あります。

例えば、海外では浸透しつつある個人ドライバーによる配車サービスですが、日本では資格のないドライバーが自家用車を使って配車サービスを行うことが違法とされています。

過去に、Uberが福岡で実験プロジェクトとして個人タクシーの配車サービスを行った際、「道路運送法」に抵触するとして行政指導を受けました。

このように、法規制の整備が追いついていないシェアリングエコノミーは、ジャンルによってサービスを提供できない可能性があります。シェアリングエコノミー立ち上げ時には、違法と判断されないか、守るべき法規制はないか、慎重に進めていかなければなりません。

シェアリングエコノミーはノーコード開発がおすすめ

これからシェアリングエコノミーへ参入するという方に向けて、プラットフォームの構築方法について解説します。

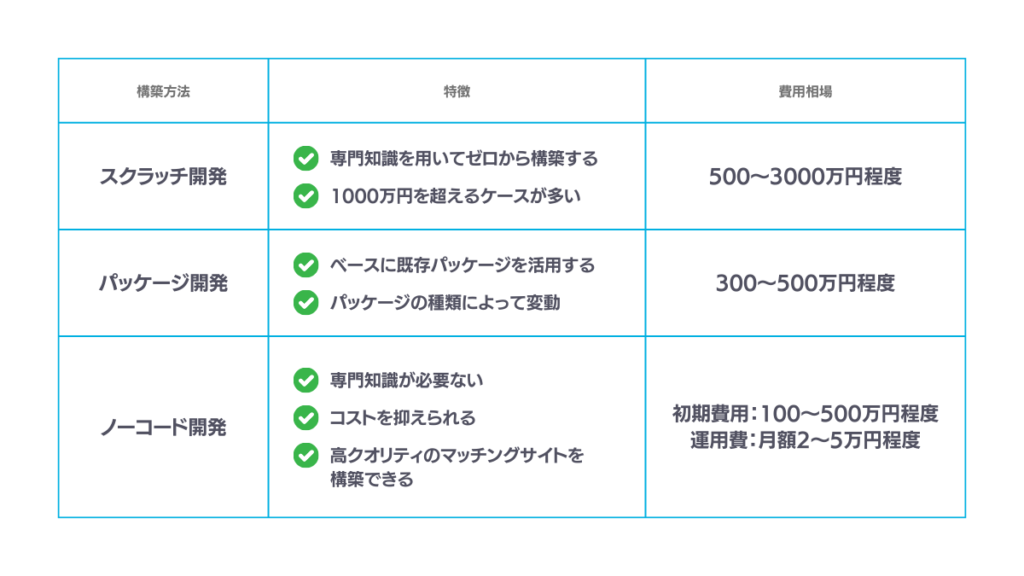

プラットフォームの構築には大きく「スクラッチ開発」「パッケージ開発」「ノーコード開発」の3つが挙げられます。なかでもおすすめの構築方法が「ノーコード開発」です。

それぞれの構築方法について特徴を以下にまとめました。

上記の表から分かる通り、ノーコード開発は他の構築方法に比べて、短期間かつ低コストでの構築が可能です。

ノーコード開発ではプログラミング言語をはじめとする専門知識が必要ないため、IT人材でなくても開発を進められます。そのため、人材調達にかかるコストや時間も削減することが可能です。

これからシェアリングエコノミーへ参入する方は、ぜひノーコード開発でのプラットフォーム構築を検討してみてください。

まとめ

シェアリングエコノミーは比較的新しいビジネスモデルのひとつです。しかし、すでにメルカリ・Airbnb・ココナラなど、シェアリングエコノミーサービスは私たちの身近に多く存在しています。

IT技術の発展や価値観の変化により普及が進み、市場規模は今後も拡大することが予測されています。法規制が整備されれば、さらなる急拡大も期待できるでしょう。

これからシェアリングエコノミーへ参入を検討しているプラットフォーマーは、今回紹介したサービス事例や構築方法を参考にしながら、シェアリングエコノミーの立ち上げを検討してみてください。