PoCとは、新規事業の立ち上げや新システム導入の前段階で、アイデアの実現可能性を検証することを指します。PoCを実施する企業が増えているからといって、なんとなくでPoCを実施しようとしていませんか?

PoCは明確な目的を持って実施しなければ、検証項目が曖昧になったり精度の高いデータが得られなかったりする可能性があります。

本記事ではPoCを実施する目的と検証項目、具体的な進め方や事例まで詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

PoCを実施する目的

PoCを実施する主な目的は、本格的なプロジェクトを進めるか否かを正確に判断することです。

例えば、新規事業としてマッチングサービスを立ち上げる際、PoCを実施しないままプロジェクトを進めると、

- 技術不足でサービスが実現しない

- 完成はしたが想定より需要がなかった

- かかった開発コストに対して売上が少なすぎる

といった失敗につながる可能性があります。

新規事業の立ち上げや新システムの導入は見通しが立たないことが多く、失敗すれば、それまでにかかったコストや時間が無駄になってしまいます。

PoCを実施すれば、本格的なプロジェクトを始動させる前に、「プロジェクトがうまくいくのか」「どのくらいの費用対効果が見込めるのか」などの検証が可能です。

このように、PoCの実施によって、検証結果をもとに本格的なプロジェクトを始動させるべきかを正しく判断できます。

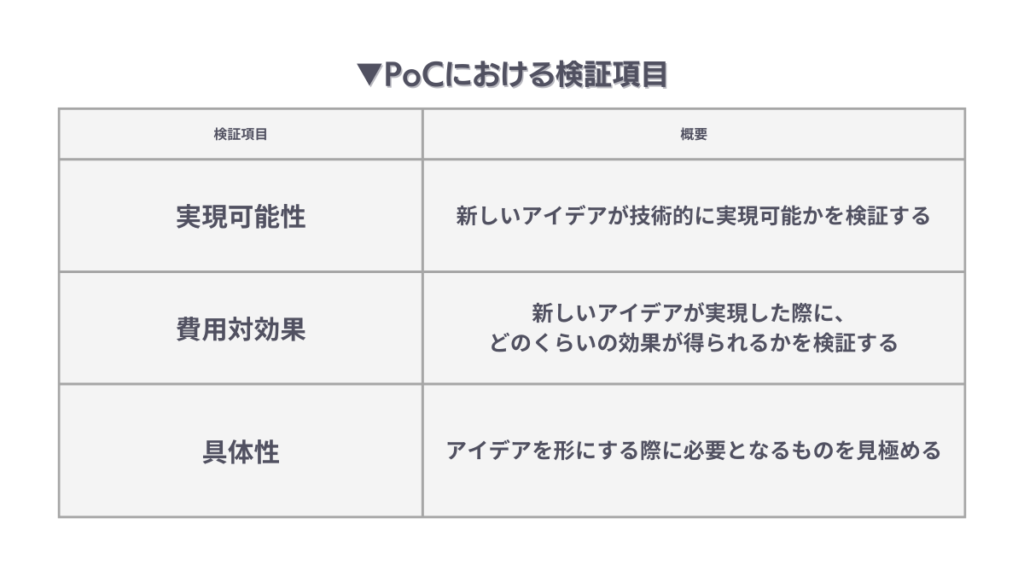

PoCにおける3つの検証項目

PoCにおける3つの検証項目は以下の通りです。

- 実現可能性

- 費用対効果

- 具体性

それぞれの検証項目について1つずつ詳しくみていきましょう。

実現可能性

実現可能性は、新しいアイデアが技術的に実現可能かを検証する項目です。

どれだけ魅力的なアイデアでも、技術不足で実現不可能となれば、開発にかかったコストや時間が無駄になってしまいます。

しかし、PoCで実現可能性があると実証できた場合にのみ、本格的なプロジェクトを始動すれば、無駄になるコストや時間を最小限に抑えることが可能です。

もしPoCで実現不可となっても、何が不足しているかを把握できれば、本格的なプロジェクトの始動前に補填や準備を行えます。

費用対効果

費用対効果は、新しいアイデアが実現した際に、どのくらいの効果が得られるかを検証する項目です。

例えば、業務効率化を目的として新システムを導入する場合、新システムの導入によって削減できる業務時間をPoCで検証します。導入にかかるコストと導入によって得られる効果を比較することで、新システムを導入すべきかの判断が可能です。

費用対効果の検証は、新規事業の立ち上げ時にも欠かせません。事前にPoCを実施することで、そのアイデアがそもそもビジネスとして成立するのか、成立した場合にどのくらい持続可能かを見極められます。

PoCの段階でビジネスとして成立しない、もしくは成立しても長くは続かないと分かれば、本格的なプロジェクトを始動させる前の段階で撤退の判断が可能です。そのため、新たなプロジェクトの検討といった他の業務にリソースを割けるようになります。

具体性

具体性は、アイデアを形にする際に必要となるものを見極める項目です。一般的に「具体性」は、「実現可能性」と「費用対効果」の2つの検証項目をクリアした段階で検証されます。

例えば、新サービスとしてフリマサイトを立ち上げる際、「どのような機能を搭載すべきか」「どのようなサイトデザインにするか」など、アイデアを具体的にイメージするのが具体性の項目です。

具体性は実際に使用する人をできる限り多く巻き込んで検証することが大切です。

例えば、シニア層向けのサービスサイトを構築する場合、若年層の意見を取り入れても、実際のターゲットとなるシニア層には分かりにくいデザインになる可能性があります。

新規事業の立ち上げであればターゲットとなるユーザー層、新システムの導入であればシステムを導入する実際の現場の人間を巻き込んで検証しましょう。

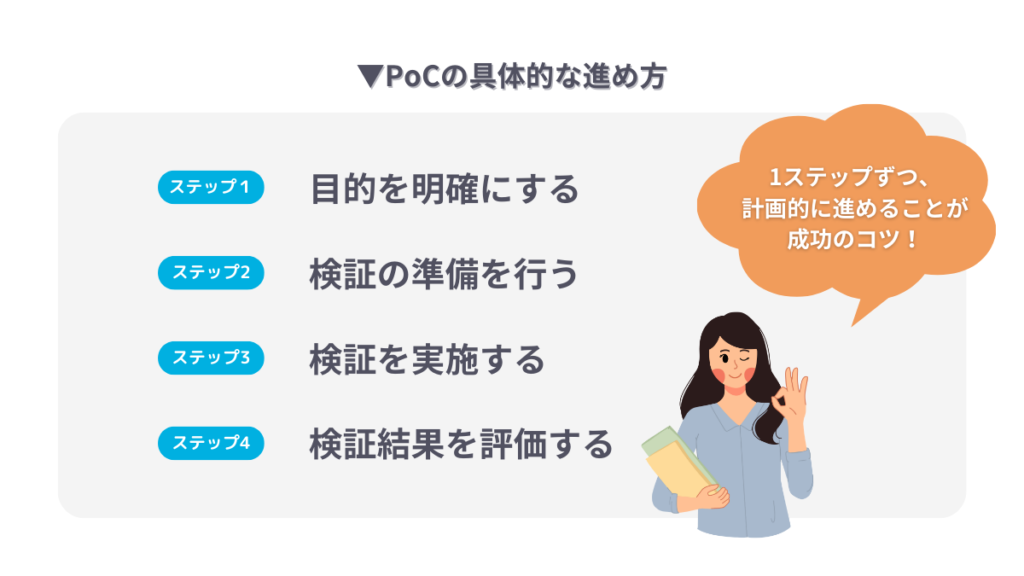

4ステップ!PoCの具体的な進め方

PoCの具体的な進め方を以下の4ステップに分けて解説します。

- 目的を明確にする

- 検証の準備を行う

- 検証を実施する

- 検証結果を評価する

ステップ1|目的を明確にする

まずはPoCを実施する目的を明確にしましょう。具体的には「なぜPoCを実施するのか」「PoCでどのようなデータを集めたいのか」などを検討します。

例えば、マッチングサービスの立ち上げを見据えたPoCで実現可能性を検証する場合、実現に必要な技術と自社が保有する技術のギャップや、開発に割けるコストなどをデータとして収集する必要があります。

目的が明確になっていないと、PoCの実施そのものが目的化したり検証内容が定まらなかったりするなどの問題につながりかねません。PoCの目的は、PoC実施最中も定期的に確認が必要なため、最初の段階で明確にすることが大切です。

ステップ2|検証の準備を行う

目的が明確になったら、検証の準備として検証内容の策定を進めていきます。ステップ1で明確になった目的を達成するにはどのような検証内容が必要となるかを検討しましょう。

例えば、開発に必要な技術と自社が保有する技術のギャップを知りたい場合、開発方法の選定や搭載する機能の洗い出しが必要です。

検証準備の段階で試作品の製作も欠かせません。試作品はMVPがおすすめです。MVPとは、必要最小限の機能を搭載したプロダクトを指します。携帯電話でいうと通話機能のみを搭載したプロダクトがMVPです。

試作品の製作にもコストは発生します。はじめから多くの機能を搭載すると、「必要ない」となった場合の無駄なコストが増える可能性があります。そのため、新しい商品・サービスのメインとなる機能が何かを見極め、MVPを開発しましょう。

ステップ3|検証を実施する

具体的な検証内容の策定とMVP開発を終えたら、検証に移っていきます。検証は、できる限り本番と近い環境で行うことが大切です。

例えば、マルチデバイスでの利用が想定されるサービスにもかかわらず、PoCではPC版しか検証しないとなると、スマホやタブレットでの利用規模を把握できません。

本当はスマホの需要があるサービスにもかかわらず、PC版での検証しか行わなかったために需要がないと判断され、本格的なプロジェクトも却下されるというように、正しいデータが得られず、アイデアが無駄になる可能性があります。

新システム導入時のPoCであれば、実際に導入する現場で実施するというように、PoCは本番に近い環境を整えてから実施しましょう。

ステップ4|検証結果を評価する

最後に検証結果を評価していきます。例えば、開発に必要な技術と社内の技術にギャップがなく、実現可能性があるという検証結果になった場合、本格的なプロジェクトを始動させるというように、次のステップへと進みましょう。

反対に、期待通りの検証結果ではなかった場合、プロジェクトの中止もしくは次のPoCに向けた改善内容を検討します。

一般的にPoCは一度の実施で必要なデータがすべて得られることは少ない傾向にあります。検証結果をもとに何度も改善を繰り返しながら、PoCを複数回実施しましょう。必要なデータがすべて揃った段階で、最終的な意思決定をすることがおすすめです。

PoCの実施にはノーコード開発がおすすめ

PoCはあくまでも本格的なプロジェクトの始動を判断するために実施されます。本格的なプロジェクトに予算を残しておくためにも、PoCに必要となるMVPの開発にかかる時間やコストは最小限に抑えたいはずです。そこでおすすめなのが「ノーコード開発」です。

ノーコード開発とは、ドラッグ&ドロップといった直感的な操作のみで開発を進められる開発手法を指します。Webサイト制作やマッチングサービスの構築など、ノーコード開発が活用される幅は広がりつつあります。

一般的な開発手法にはスクラッチ開発やパッケージ開発があるが、時間やコストがかかるうえ、専門知識が必要となる部分が多く、社内にIT人材がいない場合は人材の確保から始めなければなりません。

一方でノーコード開発は専門知識不要のため、既存の人材を活用できます。スピーディーな開発が実現することから、PoCにおけるMVP開発に最適です。

まとめ

PoCの目的は、本格的なプロジェクトを進めるか否かを正確に判断することです。主に「実現可能性」「費用対効果」「具体性」の3つの検証項目が挙げられ、PoCで達成したい目標によって検証が必要な項目は異なります。

目的が不明瞭なままPoCを進めると、本当に必要なデータの見極めが難しかったり、検証内容が定まらないことで精度の高いデータが得られなかったりするなどの問題につながりかねません。

PoC実施の目的と自社のPoCに必要な検証項目を見極め、PoCの検証結果を本格的なプロジェクトに役立てましょう。