PoCとは、新しいアイデアや技術の実現可能性を検証することです。PoCを実施することで、開発のコスト削減や失敗リスク軽減などにつながるとして注目を集めています。

しかし、いざPoCを実施しようとした際、具体的な進め方に悩んでいませんか?そんな方に向けて、本記事ではPoCの進め方や実施するメリットなど、事例を交えながら詳しく解説します。

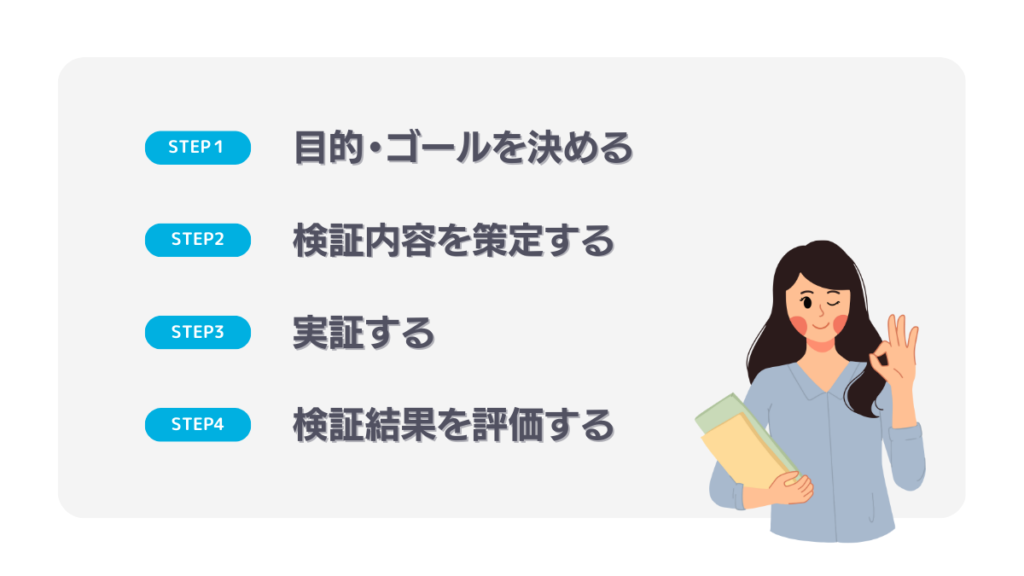

4ステップ!PoCの効果的な進め方

PoCの効果的な進め方を以下の4ステップに分けて詳しく解説します。

- 目的・ゴールを決める

- 検証内容を策定する

- 実証する

- 検証結果を評価する

ステップ1|目的・ゴールを決める

まずはPoCを実施する目的・ゴールを定めましょう。「なぜPoCを実施するのか」「PoCでどのようなデータを得たいのか」「どのような効果を期待するのか」など、細かく決めていく必要があります。

例えば、新たなサービス開発を行う場合のPoCでは、目的が「現在自社が持つ技術のみで実現できるか」と「新たなサービスを展開したときの事業性が期待できるか」のどちらになるかで検証する内容はまったく異なります。

「○○システム導入で業務時間を○%削減できるか」というように、数値化できるものは具体的な数値を用いて目的・ゴールを定めましょう。具体的な数値があれば、評価を行う際の基準となるため、円滑な意思決定や判断に役立ちます。

ステップ2|検証内容を策定する

次に具体的な検証内容を策定しましょう。ステップ1で定めた目的・ゴールを達成するにはどのような検証が必要かを検討します。

このとき重要となるのがMVP開発です。MVPとは、必要最小限の機能を搭載したプロダクトのことで、携帯電話でいうと通話機能のみを搭載したプロダクトがMVPにあたります。

例えば、フリマサイトの構築に向けてPoCを行う場合、需要があるかも分からないまま大規模な開発をしてしまうと、コストが無駄になってしまう可能性が高まります。

まずは出品機能と購入機能のみを搭載したMVPを開発することで、市場における需要を測ることが可能です。

PoCの目的・ゴールを達成するにはどのような検証が必要かを検討すると同時に、「どのようなMVPが必要か」「MVPにはどのような機能を搭載すべきか」なども明確にしましょう。

ステップ3|実証する

検証内容が決まれば実証段階に移っていきます。実証は本番に近い環境で行うことが大切です。本番とかけ離れた環境で実証しても、精度の高いデータは得られません。

例えば、営業部門へのシステム導入を検討しているにもかかわらず、経営層のみで「導入効果がある」と判断し導入した場合、想定していた通りの効果は得られないでしょう。

この場合は、実際にシステムを利用することになる営業部門の意見や感想が信頼性の高いデータとなります。

PoCの検証結果は、本格的な開発に進むか否かを決める重要な判断材料のひとつです。できる限り本番に近い環境でPoCを実施し、精度の高い検証を行いましょう。

ステップ4|検証結果を評価する

PoCは実証して終わりではありません。検証の結果がどうだったのか、どのように改善すればよいかなど、必ず評価を行いましょう。

検証結果がよかった場合は、計画通りに本格的な開発やシステムの導入に進みます。もし、検証結果が悪かった場合は、プロジェクトの中止を検討するもしくは異なる方法でのPoCを再度試みるなどのプロセスへと進みましょう。

PoCは一度だけでなく改善を繰り返しながら複数回繰り返すことも珍しくありません。PoCでユーザーテストを行ったのであれば、ユーザーの意見を取り入れたPoCを再度実施するなど、よりよい開発が実現するようPoCを繰り返し必要なデータを収集することが大切です。

PoCを実施するメリット

PoCを実施するメリットは以下の3つです。

- 失敗リスクを軽減できる

- 開発コスト削減につながる

- 円滑な意思決定に役立つ

それぞれのメリットについて詳しくみていきましょう。

失敗リスクを軽減できる

PoCを実施することで、本格的な開発やシステム導入における失敗リスクを軽減できます。

例えば、新たなサービスを開発する場合、莫大なコストと時間が必要です。成功する見通しがないまま実行に移しても、コストや時間をかけるほど失敗した際の損失は大きくなり、プロジェクトの途中で技術的に実現できないことが判明する可能性も考えられます。

しかし、PoCで「ある程度の需要が期待できる」「自社の技術で実現できる」と分かったうえで本格的な開発に進めば、失敗するリスクを軽減することが可能です。PoCの段階で実現不可能と分かった場合でも、損失を最小限に抑えられます。

開発コスト削減につながる

PoCの実施によって開発コストを削減することが可能です。

例えば、PoCを行わないままサービス開発を行った場合、実際に運用してみると必要のない機能があったり、途中で開発の方向性を変更するためにはじめから開発しなおしたりする可能性があります。

この場合、不要だった機能やはじめの開発にかかったコストが無駄になってしまいます。そのため、本格的な開発を行う前に搭載すべき機能や開発の方向性を固めておくことが大切です。

その点、PoCを実施すれば各機能の需要や必要性を検証したり、どのような方向性で進むべきかを判断したりできるため、開発にかかるコストを抑えられます。はじめから必要最小限の機能のみを搭載すれば、「この機能は要らなかった…」といった問題を回避できます。

円滑な意思決定に役立つ

PoCは、円滑な意思決定にも役立ちます。新たなアイデアが実現するのか、事業性が期待できるかなどが分からない状態だと、経営層もゴーサインを出しにくいでしょう。

しかし、PoCで「自社のみの技術で実現可能」「十分な需要があり年間○○円の売上が期待できる」「業務時間を約○○%削減できる」などの検証結果が得られていれば、次のステップへ進むか否かを判断しやすくなります。

また、新たなサービス開発を行う場合、外部の投資家から資金を集めなければなりません。実現するかどうかも分からないサービスより、PoCで実現可能なことが分かっているサービスのほうが、投資家にとっても魅力を感じるのではないでしょうか。

PoCを実施した3つの事例

PoCの実施事例を3つ紹介します。

農林水産省|農作業の効率化を実証

農林水産省では、「スマート農業実証プロジェクト」と題して、ロボット・AI・IoTなどのIT技術を活用すれば農作業の効率化が実現することを実証しています。このプロジェクトは、日本の農業が抱える高齢化や人手不足などの課題を解決するべく立ち上げられました。

宮崎県加美町では、水田作に以下5つの技術が導入されました。

- 直進アシスト⽥植機

- ⾃動操舵付⽔⽥除草機

- ⽔⽥遠隔⽔管理制御装置

- 散布⽤マルチローター(ドローン)

- ⾷味・収量センサ付きコンバイン

上記技術の導入により、水稲種子生産に関連する作業時間の4割削減に成功し、IT技術の導入によって農作業の効率化が可能であることを実証しています。

出典:農林水産技術会議「「スマート農業実証プロジェクト」について」

出典:農林水産技術会議「【初年度実証成果】(農)いかずち(宮城県加美町)」

富士通|人の流れを可視化する実証を開始

富士通では、同社製の「Wi-Fiパケットセンサー」を活用して観光地などにおける人の流れを可視化できないかというPoCを実施しました。北海道の各自治体や企業と連携することで、北海道広域で行う検証にも十分な体制を整えたといいます。

具体的な検証内容としては、各エリアの観光施設や駅構内などの観光客が集まる場所にWi-Fiパケットセンサーを設置し、観光客が所有するスマホなどの通信機器から発される固有IDをセンサーで収集するというものでした。

各センサーで収集したIDをグラフ化し、人の流れを15分ごとに可視化しただけなく、複数のセンサーで収集したIDを活用して「観光客がどのルートで動いたのか」という具体的な動きまで把握することに成功しています。

このPoCで得られたデータは、今後各地域の観光施策や各種事業の効果検証に活用されるようです。

出典:富士通株式会社「北海道広域で観光客などの人の流れをIoTで可視化する実証を開始」

東芝テック|AIとIoTを活用した無人店舗の実証実験

東芝テックでは、マイクロマーケットにおける店舗運営を、AI・IoT技術を活用して省人化・無人化が可能かどうかというPoCを実施しました。

具体的な検証内容は以下の通りです。

- スマホを利用したセルフレジ

- タブレットを利用したセルフレジ

- 各種センサーやカメラを利用したフリクションレス体験

- AIを活用した不正検知

例えば、スマホを利用したセルフレジは、従業員が自身のスマホにあらかじめ専用アプリをダウンロードし、アプリを通じて商品スキャンや支払いを行うというものです。

このPoCは、少子高齢化や人口減少を背景に加速する日本の人材不足を解決するために、無人店舗営業ができるシステムを商品化するという目的のもと実施されました。

出典:東芝テック株式会社「スマートフォン・タブレット・各種センサー技術を活用したマイクロマーケット向け無人店舗の実証実験」

PoCの効果を最大化させるコツ

PoCの効果を最大化させる以下3つのコツを紹介します。

- スモールスタートを意識する

- 複数回検証を重ねる

- PoCそのものを目的化しない

それぞれの内容について1つずつ詳しくみていきましょう。

スモールスタートを意識する

本格的な開発やシステム導入に比べてPoCの規模は小さいものの、PoC実施にもコストが必要で、PoCの規模を大きくするほど必要なコストも増えてしまいます。例えば、PoCを実施した結果、本格的な開発は行わないとなれば、PoCにかかったコストは損失になります。

また、はじめから大規模なPoCを行うと得られるデータも多いため、「本当に必要なデータがどれか分からない」「PoCの目的を見失った」などの問題につながりかねません。

そのため、「検証する機能を最小限にする」「一部の部門で試験導入する」など、スモールスタートを意識することが大切です。

複数回検証を重ねる

PoCを実施した際には、期待通りの効果が得られなかったというようによい結果ばかりではありません。

明らかに実現可能性が低いと判断できれば、本格的な開発やプロジェクトの中止を検討できますが、一部の課題をクリアすれば実現可能になるといったケースもあります。その場合は、評価と改善を繰り返しながら、PoCを複数回実施することが成功のコツです。

そもそもPoCは1度の実施で十分なデータが得られることは少なく、小規模な検証を複数回行うのが一般的です。

一度の結果が悪かったからと諦めず、「何が原因なのか」「ユーザーが何を求めているのか」などの具体的な課題点を洗い出し、効果的なサービス開発やシステム導入に役立てましょう。

PoCそのものを目的化しない

PoCを実施する際に、PoCの実施そのものを目的にしてしまうケースがみられます。PoCはあくまでも本格的な開発やシステム導入を実行するか否かを判断しやすくするために実施するものです。

PoCそのものが目的化してしまうと、正確な評価が行えなかったり見当はずれな検証を行ったりすることにつながりかねません。

PoCそのものが目的化しないよう、はじめに定めた目的・ゴールを定期的に確認・共有するなどの対策が必要です。

まとめ

PoCは新たなサービス開発やシステム導入時の失敗リスク軽減やコスト削減に効果的です。具体的な進め方は、「目的・ゴールの設定」「検証内容の策定」「実証」「評価」の4ステップです。

より効果的なPoCを実施するコツには、スモールスタートすること・複数回実施すること・PoCそのものを目的化しないことが挙げられます。今回紹介したPoCの進め方や成功させるコツを参考に、効果的なPoCを実施してください。